Откровенный рассказ беженки из Северной Кореи

14 июня на сайте Радио Свобода было опубликовано интервью с бывшим гражданином Северной Кореи, которому в 2003 году пришлось бежать из родного Пхеньяна в Сеул. Захватывающая история взлета, падения и спасения господина Джона, рассказанная журналисту Роману Суперу, вызвала большой резонанс: интервью прочитали более 120 тысяч человек.1

Радио Свобода продолжает тему кризиса корейского полуострова еще одним уникальным материалом. Нашему журналисту Роману Суперу удалось оказаться в редакции маленького малоизвестного южнокорейского онлайн-издания Daily North Korea, в которое несколько лет назад пришла работать Кан Ми Джин – перебежчица из северокорейской провинции Янгандо. В отличие от предыдущего героя, госпожа Кан не скрывает свое лицо и настоящее имя. В КНДР она росла в хорошей состоятельной семье, окончила университет и устроилась на престижную работу. Но ее жизнь и отношение к режиму круто изменились с появлением дочери, вместе с которой она чуть было не попала в рабство и в конце концов в 2009 году бежала через Китай в Сеул.

– Расскажите о себе. Как вас зовут? – Меня зовут Кан Ми Джин. – Сколько вам лет? – Мне 49 лет. – Это ваше настоящее имя? – Да. – Почему вы не изменили имя и разрешили вас сфотографировать? Почему согласились рассказать о себе? Вы не боитесь? – Я не скрываю свое лицо, потому что хочу показать на своем примере, что изменить свою жизнь можно практически при любых обстоятельствах. Я согласилась с вами поговорить, потому что хочу привлечь внимание всего мира к проблемам, которые рождает разделение Кореи на Юг и Север. Прежде всего – это проблема соблюдения прав человека. Те условия, в которых оказываются многие северокорейцы, недопустимы в современном мире. Система, которая много лет калечит человеческие судьбы и превращает людей в рабов, недопустима в современном мире. Не может в двадцать первом веке человек быть рабом, у человека должны быть базовые права – это нормально. – Давайте начнем с самого начала. Вы родились в Пхеньяне? – Нет, я родилась в провинции Янгандо, в городе Хесане. На севере провинция граничит с Китаем. – Это маленькая провинция? – Не такая уж маленькая. Около семисот тысяч человек там живет. – Из какой вы семьи? Кто ваши родители? – Мой отец работал в пункте снабжения продовольствием. Он отвечал за распределение продуктов питания в провинции. – Полагаю, это очень хлебная, блатная должность, когда народ существует во многом благодаря карточной системе распределения продуктов. – Да, работа в центре распределения товаров была желанной. Хорошая должность. – Значит, в девяностые, когда в Северной Корее свирепствовал голод, у вас не было проблем с едой? – Тогда у всех были проблемы с едой. Но наша семья была богаче многих других семей, это факт. – Вы это каким-то образом подчеркивали? Это вообще было принято в Северной Корее – кичиться зажиточностью перед соседями?

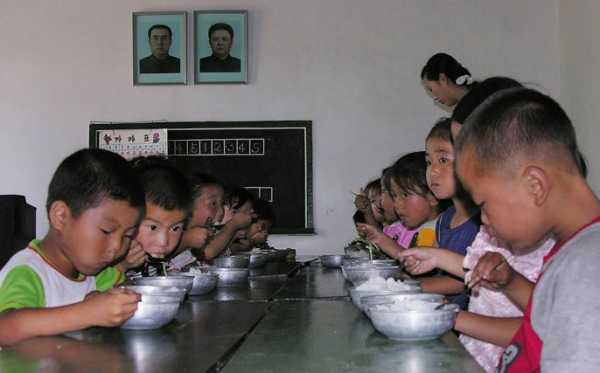

– Нет, что вы. Наоборот. Мой отец мог позволить вести более красивую жизнь, чем позволял на самом деле. Бытовой техники у нас практически не было. Мы вели себя очень и очень скромно. Мы и телевизор не стали покупать, хотя могли. Телевизор в моей жизни появился, когда я покинула родительский дом. – Где работала ваша мама? – Моя мама много лет занималась маленькими детьми, работала в яслях. – Какое у вас образование? – Я окончила трехлетний колледж, затем поступила в университет там же, где и жила, в Янгандо.

4

– Куда вы устроились, когда окончили университет? – Я устроилась в местный комитет северокорейского демократического союза женщин. – Звучит угрожающе. – Угрожающе звучит моя следующая должность. За четыре года до побега из Северной Кореи я стала командиром взвода 380-й воинской части Янгандо. – Чем вы занимались в вашей 380-й воинской части? – Это была особенная воинская часть. По сути, я работала на специальной базе, которая регулировала и обеспечивала безопасность торговых отношений с заграницей. – Вы контролировали валютные потоки, которые проникали в страну? – Да, в том числе. – Общаясь с вашим соотечественником – господином Джоном – я понял, что вместе с валютой в Северную Корею с начала нулевых годов начала проникать и западная культура, информация о внешнем мире. Это так? – Информация и отголоски другой культуры начали проникать раньше. Уже в восьмидесятые годы мы довольно много, хотя и не без страха слушали запрещенное радио. Уже тогда я лично держала в руках и листовки, присланные из Южной Кореи. – Что было в этих листовках? Южнокорейская пропаганда? – Какая-то элементарная информация о мире, которая теперь кажется банальной и смешной. – Получается, что северокорейцы узнавали о мире из двух источников: радио и листовки из Сеула? – Да, в основном так. – Больше никакой запрещенки не было? – Была, но до нее было сложнее добраться. Я смотрела немецкие фильмы, советские фильмы, было китайское видео. И южнокорейские фильмы тоже удавалось смотреть. Но южнокорейские фильмы были под самым большим запретом. Потому эти фильмы были и самыми желанными. Я их смотрела время от времени, по ночам, даже ближе к утру, когда никто точно не застукает. Мы узнавали какие-то крохи о мире и с удивлением и грустью сравнивали все это с нашей жизнью в Северной Корее.

– Вы уже тогда – в восьмидесятые – начали подумывать о побеге? – Мысли стали появляться уже тогда. Было два больших события, которые на меня повлияли. Первое – это летняя Олимпиада в Сеуле в 1988 году. Второе – тринадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проводился в Пхеньяне, куда приехало много разных людей. После этих мероприятий во мне отчетливо начал прорастать интерес к Южной Корее, к южнокорейской культуре, к южнокорейскому обществу. – В какой момент этот интерес к Югу уперся в потолок и пробил его? – Это все долго копилось. Мне кажется, что я очень многое сделала для Северной Кореи. Я усердно и хорошо работала. Я не делала никому ничего плохого и старалась жить честно и правильно, но атмосфера вокруг была совершенно неприемлемой. – Вы имеете в виду идеологию, чучхе? – Прежде всего я имею в виду человеческие отношения в обществе и отношение силовых служб к людям. Я имею в виду вымогательство взяток, я имею в виду наглость начальников и чиновников на каждом шагу, я имею в виду постоянную ложь, в которой рождаются, взрослеют, стареют и умирают люди. – У вас вымогали деньги? Вы же были командиром взвода. Кому в голову могло прийти вымогать деньги у вас? – Как только силовые структуры видят, что ты выбиваешься из общей бедной прослойки населения (а я выбивалась), так на тебя одна за другой начинают валиться всякие мелкие и крупные неприятности. И тут же появляется человек в погонах, который предлагает эти неприятности решить. За деньги, разумеется. Понимаете? Такое сплошь и рядом было. Являюсь я командиром взвода или кем-то другим – неважно совершенно. У меня начались в какой-то момент серьезные трения с властями из-за того, что я вела себя дерзко, не давала взяток, я пошла на принцип, а это было уже реально опасно.

– Знаете, говорят, что ко всему можно привыкнуть. Почему вас это так раздражало? У вас ведь было больше еды, чем у других, вы контролировали внешние торговые отношения, а значит, имели доступ к товарам, денег у вас было больше, чем у других. Плохо, что ли? – У меня появилась своя семья, я много времени стала уделять воспитанию дочери и все чаще начала задумываться, что не хотела бы, чтобы этот фон был частью и ее жизни тоже. Это самое важное. Основная причина моего побега – это желание дать моей дочке лучшее образование и вообще – лучшее будущее, представление о котором я имела по фильмам, листовкам и радиопередачам. – У вас тогда перед глазами уже были примеры успешных побегов из Северной Кореи? – Да, были. Я знаю, что в нашем районе жили женщины, которые без особых проблем бежали из Северной Кореи. Но были и такие, кого поймали. Их задерживали, допрашивали и приговаривали к тюремным срокам. – Вы психологически были готовы к тюремному сроку? – Я готовилась к побегу. Я тщательно продумывала план. И, как мне казалось, я его придумала идеально. – Вы решили бежать с дочерью? – Да, я решила бежать вместе с дочерью и ради дочери. И в этом была главная проблема. – Почему? – Для северокорейской женщины самый очевидный и в каком-то смысле простой способ убежать – это продаться в рабство в Китай. – Это метафора? – Нет. В 2009 году, когда мы бежали, продажа северокорейских женщин в Китай была отлажена очень хорошо. Это настоящий бизнес. – Вы так спокойно об этом говорите. – Для вас это новость? – Думаю, примерно для всех это новость. – Нет, все, кто занимается этой проблемой профессионально, хорошо знают, что продажа женщин из Северной Кореи в Китай – это просто факт. В общем, я решила воспользоваться этой лазейкой и продать себя в Китай. – Что значит продать себя? Есть некий черный рынок человеческих судеб? – Можно и так это назвать. Рынок действительно есть. Есть участники рынка. У этого рынка есть правила. – Расскажите, как это работает. – В Северной Корее есть специальные «брокеры» – контрабандисты, которые занимаются торговлей людьми. Они обладают крепкими связями с разными высокопоставленными военными чиновниками и за деньги совершают всю эту процедуру «под ключ». Ты платишь им вознаграждение, они тебя продают в Китай, договариваясь с кем надо. В 2009 году, когда я бежала, расценки были такие: за молодых женщин до тридцати лет китайцы платили двадцать тысяч юаней. А за тех, кто постарше, от трех до пяти тысяч юаней. – Получается три тысячи долларов за молодую девушку. И семьсот баксов за женщину постарше.

– Если сделка совершалась, северокорейский «брокер» передавал женщину контрабандисту, который перевозил ее в Китай. В Китае местные посредники продают женщину на своем черном рынке – в любой уголок страны. – И вы решили продать себя китайцам вместе с маленькой дочкой? Они и детьми были готовы заниматься? – Это первое, что приходит в голову женщине, которая хочет бежать из Северной Кореи. Да. Главное – оказаться за пределами страны, все остальное уже можно решить в Китае, там гораздо проще. – Вы нашли такого «брокера» и предложили себя? – Я нашла «брокера», предложила себя, но он отказался иметь со мной дело из-за дочки. Он был готов продать меня одну, но с дочкой – нет. Тогда я нашла другого «брокера», но он тоже отказался иметь дело с детьми. Всего было пять «брокеров», с которыми я разговаривала. И все отказались. А одна бежать я не могла. Так я поняла, что этой лазейки у меня нет. Я начала искать другие пути для побега. – Как вы их нашли? – Связи и взятки. Я вышла на дружественных пограничников. Они поделились со мной очень полезной информацией: рассказали мне, что такого-то числа во столько-то часов такой-то дозор будет находиться там-то и там-то. А если дозор будет находиться там-то и там-то, то в другой точке на границе несколько часов дозора не будет. Я точно определила район, где мне нужно было оказаться, отметила его на карте, собрала вещи, взяла дочь. Так мы успешно пересекли границу и бежали в Китай. – Китай был для вас трансферной зоной? Вы же на самом деле стремились в Сеул? – Да, конечно. Но мы задержались на какое-то время в Китае: там я встречала разных людей, в том числе и других беженок из КНДР. Я познакомилась с удивительной женщиной Ким Кен Ок. Она умудрилась дважды бежать из Северной Кореи. Она вышла замуж за китайского корейца, жизнь стала налаживаться, но китайские власти ее депортировали обратно. Ей пришлось отсидеть в тюрьме два года в КНДР. Освободившись, она опять бежала, примерно тогда же, когда и мы с дочкой. Оказавшись снова в Китае, Ким Кен Ок связалась со своим мужем, но тот за два года успел жениться на другой женщине.

– Как вас в итоге приняла Южная Корея? – Этот побег очень сильно измотал нас. Оказавшись в Сеуле, мы выдохнули. И прием показался нам очень теплым. Я ничего не сделала для Южной Кореи, я не посадила здесь ни одного дерева, я не брала в руки лопату, не успела пролить ни одной капли пота, не платила налоги, а страна все равно отнеслась ко мне как к своей. Для меня это был радушный прием. Не могу сказать ничего плохого. – Вам не было тяжело адаптироваться к капитализму? – По-разному было. Поначалу меня очень многое удивляло. По-детски удивляло. Все казалось другим. – Ну что, например? – Да все, даже родной корейский язык оказался в Сеуле другим, нагроможденным большим количеством заимствованных слов. Меня поразило, что один и тот же язык у одного народа может быть таким разным. Меня удивляли культурные различия. Меня удивляло, что круглый год из крана течет горячая вода, а свет может гореть в любое время суток, если его включить. И еще меня удивляло, что за работу, оказывается, должны платить деньги, на которые реально купить разные продукты и разную одежду. Сейчас это уже смешно, а в 2009 году меня это все поражало. – Вам удалось устроиться в Сеуле на работу? – Да, мне повезло с этим. Очень повезло. Я знаю случаи, когда беженцы из КНДР не могли устроиться и найти себя в новой реальности. Они бежали обратно в Северную Корею, по самым разным и непростым причинам. – Куда вы устроились? – Приехав в Сеул, я, как и все перебежчики, оказалась в государственной школе – «Ханавон». По-английски это называется Settlement Support Center for North Korean Refugees. Там людям помогают перестроиться на другой лад, обучают их базовым навыкам, которые пригодятся в капиталистическом мире. В этой школе я узнала, что такое интернет. Много чего узнала. И решила попробовать заняться журналистикой. Я захотела рассказать Южной Корее и всему миру про жизнь в Северной Корее. Этим я и занимаюсь теперь в онлайн-издании Daily North Korea.

9

– Как вы думаете, в Северной Корее когда-нибудь появится интернет? – При этом режиме – никогда. Интернет для режима будет означать смерть. Если северокорейцы получат интернет, они тут же полезут искать информацию о Ким Чен Ыне. Они ее получат и очень удивятся. Режиму это не нужно. Никакого интернета. В Северной Корее и непрослушиваемой телефонной связи-то нет. Все четко контролируется. Каждое слово. – Вы вышли замуж в Южной Корее? – Нет, я не замужем. У меня есть только дочь, с которой мы и бежали. – Помимо журналистики вы занимаетесь правозащитной деятельностью? – Да, я стараюсь это делать. Я рассказываю миру реальные истории, которые происходят в Северной Корее сейчас. Не в средние века, а сейчас. Я, например, рассказываю миру историю тридцатидвухлетней Ри Кенсиль, родившейся в Северной Корее, в городке Хверен. Ее обманом продали контрабандистам в Китай, когда ей было девятнадцать лет. В китайской провинции Шаньдун она попала в сексуальное рабство, над ней издевались семь месяцев, после чего ей удалось бежать в поселение китайских корейцев. Позже она переехала в Сеул. Я знаю немало таких историй. Это все ужасно. – Вы хотите объединения Кореи? – Вы не найдете человека, который хочет этого больше, чем я. – Вы считаете, что это реально? – Я считаю, что это возможно, да. – Госпожа Кан, должна ли южнокорейская демократия что-то позаимствовать у чучхе? Есть такие вещи? – Нет, если мы говорим о системе, то заимствовать у чучхе не нужно ничего. В социалистической системе нет ничего хорошего.

10

– В социалистической системе, может, и нет ничего хорошего. Но вот в России как-то принято ностальгировать по этой системе. Даже люди, которые Советский Союз ненавидят, нет-нет да и вспомнят добрым словом какую-нибудь деталь из советского молочного детства. Какая-то эстетическая тоска по прошлому есть. Вы не успели соскучиться по юности, проведенной в красной стране? – Нет-нет, я не скучаю по системе. Вообще не скучаю ни капельки. Я скучаю по своим добрым друзьям, я скучаю по своим школьным учителям, скучаю по землякам, с которыми взрослела. По конкретным людям – скучаю. По системе – нет, конечно не скучаю. Я бежала от нее, рискуя жизнью. – У вас остались родственники в Северной Корее? Поддерживаете ли вы с ними связь? – Родственники есть, но любые связи с ними оборваны. Я даже не пытаюсь с ними контактировать, так будет лучше для всех. И безопаснее. Контакты родственников между Югом и Севером – это очень опасная и неправильная затея. – Если представить, что у вас есть возможность вернуться в Северную Корею на несколько дней, что бы вы сделали там за это время? – Если представить такое волшебство, я бы… Я бы хотела встретиться с друзьями и рассказать им о своей новой жизни. Я бы хотела рассказать друзьям, знакомым, тем, с кем вместе училась, да просто всем людям в КНДР, что южнокорейский жизненный уклад и южнокорейское общество не имеют совершенно ничего общего с теми рассказами, которые распространяет северокорейская пропаганда. И еще – я хотела бы посетить могилу отца. Пожалуй, что все.

trinixy.ru

Истории беженцев из Северной Кореи

Содержание статьи:

Пересечение границы КНДР жителем страны — преступление, которое карается заключением в трудовой лагерь. Срок может быть не пожизненным, однако условия содержания в тюрьме приводят к тому, что люди гибнут от болезней, истощения и голода.

Несмотря на риск, десятки тысяч северокорейцев пытаются бежать ради близких и лучшего будущего. Удается это немногим, еще меньше хотят вспоминать о пережитых ужасах.

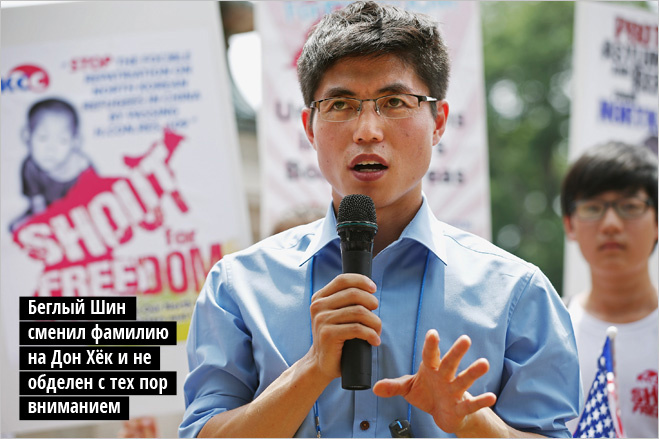

Мальчик из лагеря смерти

Шин Ин Гын с детства узнал, что такое сонбун – кастовая система Северной Кореи. Его матерью была женщина, совершившая неудачный побег и отправившаяся за это в тюрьму, где и родился Ин Гын. Так она попала в класс «врагов народа», который передался по наследству сыну, а в будущем передался бы внуку. Но жизнь распорядилась иначе.

Мать и старший брат запланировали побег, и выученный системой ребенок решил, что правильно будет на них донести. Родных расстреляли, а его пытали две недели, чтобы выяснить имена соучастников. В шестнадцать лет Ин Гын сдружился с другим заключенным, и они решились на побег.

Сокамерник погиб, убитый разрядом тока на колючей проволоке вокруг лагеря, и Ин Гын продолжил путь в одиночестве.

580 км до китайской границы он прошел пешком. Были 90-е, когда страна умирала от голода, поэтому за небольшие взятки пограничники могли выпустить человека на подработку в Китай или Россию. Однако Ин Гын решил сбежать навсегда. Он перебрался в Китай, а оттуда, благодаря удачному стечению обстоятельств – в Соединенные Штаты. Там он написал книгу воспоминаний и стал знаменитым на всю Америку.

Однако жизнь вдалеке от родной культуры была невыносимой, и он решил вернуться — но не в Северную Корею, а в Южную. Он поменял имя, устроился на работу и стал вести уединенную жизнь. Он не смог завести семью – детство и юность, проведенные в лагере, убили в нем способность любить. Журналисты, которые общались с ним, утверждают, что он не умеет смеяться.

Девушки и военная служба

Ли Со Ён пошла в армию добровольно, в 90-х годах, когда в стране свирепствовал голод. Служба длилась семь лет, которые она до сих пор видит в ночных кошмарах. Единственным плюсом армейского положения была регулярная еда, но далеко не в тех количествах, которыми можно было насытиться.

Девушки служили на тех же принципах, что и мужчины. Их строевая и боевая подготовка длилась на два часа в день меньше, чем у парней-солдат, но ее дополняли бытовые обязанности: уборка и готовка, от которых мужчины освобождались.

Девушки жили в бараках, по 20 человек в комнате. У них не было водопровода, поэтому соблюдать личную гигиену было сложно. От больших нагрузок и недоедания у многих прекращались менструации, но в сложных условиях девушек-солдат это даже радовало.

Со Ён подтверждает: в армии распространено сексуальное насилие. Ей самой удалось избежать этой участи, но случаи, когда старшие по званию мужчины домогались призывниц, носили массовый характер. Рожать детей не разрешали, и девушек вынуждали делать аборты.

Первую попытку бегства Со Ён совершила сразу после окончания службы: слишком велико было разочарование в стране. Побег не удался – ее поймали и на год отправили в тюрьму. Второй раз удалось договориться с китайскими пограничниками и агентами, которые помогли добраться до Южной Кореи. Там она рассказала свою историю журналистам телеканала ВВС.

Богатые тоже бегут

Тхэ Ён Хо – бывший заместитель посла КНДР в Великобритании. Занимая такой высокий пост, он находился под 24-часовым присмотром спецслужб, которые должны были следить за перемещениями и уровнем лояльности.

Как ему удалось избавиться от их внимания, Ён Хо не рассказывает – опасается за жизнь тех, кто помог.

Он дал открытое интервью журналистам международных изданий, в котором пообещал бороться за права людей в Северной Корее. Бывший дипломат рассказал о том, что даже элите в стране стало жить намного тяжелее после прихода к власти Ким Чен Ына. Усилился контроль, к политикам и министрам стали приставлять шпионов, возросло количество ложных доносов.

Ён Хо говорит, что переживает за коллег и друзей, которые остались в Северной Корее и могли пострадать из-за его побега У них нет возможности связаться, но бывший дипломат надеется, что рано или поздно ситуация стабилизируется, и людям больше не нужно будет переживать за собственную жизнь.

Автор статьи: Наталья Надъярная

29.11.2017

www.koreya24.ru

Маугли из концлагеря. Как сбежать из Северной Кореи, если тебе не повезло в ней родиться

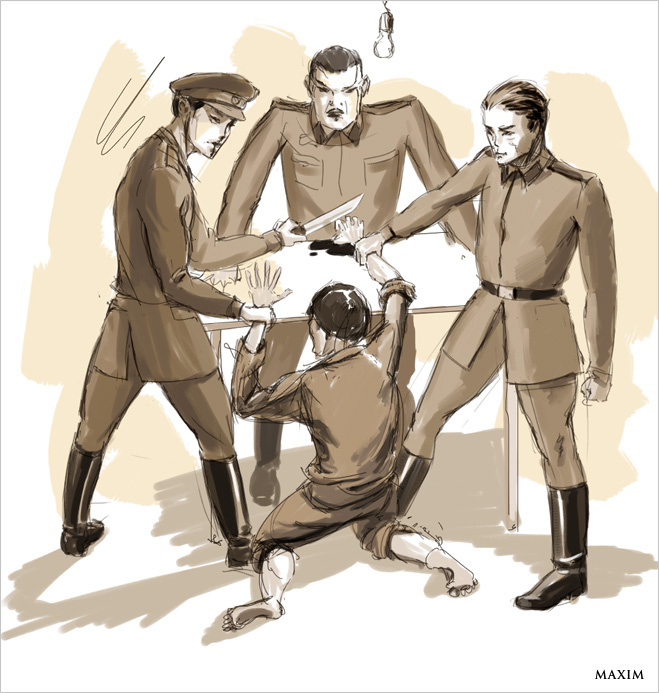

Шин лежал на бетонном полу в темной одиночной камере. Он давно потерял счет времени. Охранники перестали заходить к нему после того, как воспалилась обожженная во время пыток спина и от него стало невыносимо вонять. Они ждали, когда он умрет. А он все равно продолжал жить и каждый день сквозь сгусток боли и бреда доползал до водопроводного крана в углу, чтобы попить. Шину было всего тринадцать лет. Почему он оказался в этой камере? Его мать была поймана при попытке побега — это было самым страшным преступлением в лагере № 14, где Шин родился и вырос. Его схватили и долго пытали — за то, что она была его матерью, а в Северной Корее нет преступления хуже, чем быть родственником врага народа. Он ненавидел свою мать.

Детство

Шин Ин Гын родился в одном из самых страшных мест на Земле, которое существует до сих пор, хоть его и нет ни на одной карте мира. Это лагерь № 14 — концентрационный лагерь для врагов народа в Северной Корее. Враги народа — это партийные чиновники, ставшие жертвами политических интриг, но чаще просто родственники тех, кто сбежал из страны. Подразумевается, что в заключении они будут трудиться до возможного перевоспитания или почти гарантированной смерти от истощения.

У Шина было абсолютно сюрреалистическое детство. Вообще-то сексуальные и даже обычные бытовые контакты между разнополыми заключенными лагеря категорически запрещены. Однако дети там иногда появляются — с разрешения сверху. По большим праздникам, таким как день рождения Ким Чен Ира, узники, достигшие двадцати лет и чем-то выслужившиеся перед начальством, получают возможность вступить в брак. Пары формирует охрана, и отказаться от «наградной» жены или мужа невозможно. Впрочем, это не так страшно: супругам в любом случае предстоит встречаться всего несколько раз в год, опять же за особые заслуги.

Если в таком браке появляются дети, женщину переводят из общего барака в «образцовую деревню», что подразумевает проживание в доме на четырех матерей — с кухней, но без мебели, водопровода и санузла. С гигиеной все вообще не так просто. Мытье корейским узникам не полагается. Иногда летом удается постоять под дождем или сбежать во время работ на речку. Естественные надобности весь лагерь (как и большинство населения Северной Кореи) справляет в общих уличных уборных, так как после прекращения советских поставок сельскохозяйственных удобрений отходы человеческой деятельности стали для корейцев стратегически важным ресурсом.

Ким Чен Ир

Ким Чен ИрШин помнит, что его первые годы прошли в абсолютно пустой комнате с тусклыми окнами, затянутыми виниловой пленкой, и голым бетонным полом, где его запирали, пока мать уходила на работы. Скуки как таковой не было: он был слишком голоден и заторможен, чтобы скучать. Ели они почти исключительно капусту и кукурузу в разных видах, мать оставляла ему завтрак и обед, который он съедал сразу. Иногда Шин съедал даже ту еду, которую мать отложила для себя, и тогда ему крепко доставалось мотыгой или лопатой. Чуть позже, когда Шина стали выпускать гулять, у него наконец появилось развлечение: он ловил крыс и кузнечиков и поджаривал их на костре. Это было любимое лакомство его детства. Впрочем, в 90-е, на которые пришлось детство Шина, катастрофический голод накрыл всю Северную Корею. Прекратившаяся помощь СССР поставила страну на грань выживания. Люди умирали десятками тысяч и сотнями убегали в Китай. Их родственники пополняли население лагеря № 14.

Ради того, чтобы не чувствовать голод, дети были готовы на все: воровать, доносить, копаться в помете свинейВ шесть лет лагерные дети отправлялись в школу и начинали работать — заготавливали дрова, чистили снег и выгребали содержимое сортиров. Семь дней в неделю их учили базовым навыкам чтения, счета и письма, причем писать надо было о своих провинностях за прошедший день. Процедура покаяния вообще составляла основу школьного процесса. «Малолетние ублюдки», виновные по факту рождения, должны были хорошо усвоить свою вину. О мире за пределами лагерных стен в школе не давали ни малейшего представления. Задавать вопросы учителям запрещалось.

В десять лет детей забирали из дома и селили в школьном общежитии. С этого же возраста они начинали работать в угольных шахтах.

10 заповедей лагеря №141. Задержанные при попытке побега, а также те, кто знал и не сообщил об этом, расстреливаются немедленно

2. Запрещается собираться группами более двух человек

3. Заключенный, уличенный в воровстве или сокрытии продуктов питания, расстреливается немедленно

4. Заключенный, отказывающийся беспрепятственно выполнять указания сотрудника охраны, расстреливается немедленно

5. Заключенный, укрывший или оказывающий помощь беглецу, расстреливается немедленно

6. Заключенный обязан незамедлительно докладывать о подозрительном поведении других заключенных

7. Невыполнение рабочей нормы на день наказывается расстрелом

8. Вступившие в физическую сексуальную связь без предварительного разрешения расстреливаются немедленно

9. Заключенный, отрицающий свои прегрешения перед государством, расстреливается немедленно

10. Заключенный, уличенный в нарушении установленных в лагере правил, расстреливается немедленно

Неудавшийся побег

Монотонная, трудная, грязная жизнь шла своим чередом. Шин не знал иного состояния, кроме заторможенного равнодушия, которое нарушало только одно желание — утолить голод. Ради того, чтобы не чувствовать его, дети были готовы на все: воровать, доносить друг на друга, копаться в помете свиней на ферме в поисках непереваренной кукурузы.

Однажды Шина за хорошую выработку на шахте наградили визитом домой. Для него в этом не было особой радости: ласка и теплота в его отношениях с семьей полностью отсутствовали. Однако мальчик послушно отправился в «образцовую деревню», где прошло его детство. Мать встретила его без энтузиазма: к ужину прибавился еще один рот. Она накормила Шина кукурузной кашей и быстро уложила спать. Перед тем как заснуть, мальчик услышал какую-то возню на кухне. Он встал, дошел до приоткрытой кухонной двери, заглянул туда и замер от чувства острой несправедливости и жалости к себе: на побывку еще пришел его старший брат и мать кормила его… рисом! Надо сказать, что рис был больше чем просто едой. В Северной Корее он являлся символом домашнего уюта, довольства, благополучия. Чтобы достать рис в лагере, его приходилось по зернышку воровать с полей, рискуя быть жестоко избитым. И вот этим деликатесом мать потчевала старшего брата, забыв про младшего! Шин прислушался, о чем они говорят, и обомлел во второй раз: мать и брат готовились бежать!

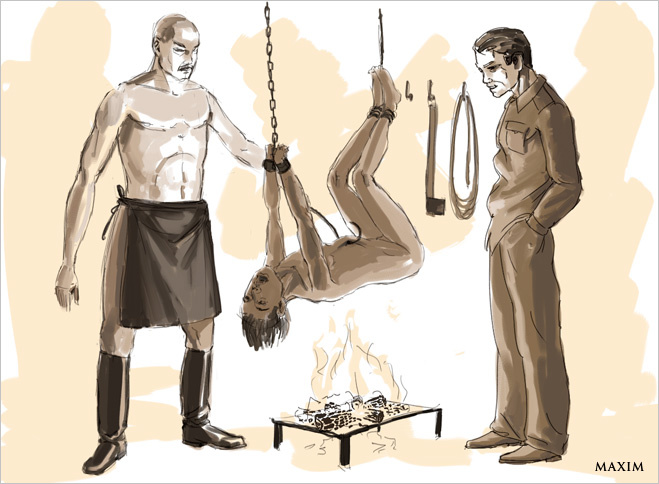

В лагере существовало десять правил, десять заповедей, которые дети первым делом вызубривали в школе. Первая из них гласила: «Узнавший о плане побега и не доложивший начальству, карается расстрелом». Вообще стукачество было основным принципом лагерной жизни — только так можно было заработать послабления и дополнительный паек. Мысли об этом наложились в голове Шина на горькую обиду, что его обделили рисом. Он сделал то, что будет скрывать потом долгие годы, выбравшись из ада: сбежал из дома и со всех ног бросился по ночной улице к школьному общежитию. Учителей и надзирателей уже не было, был только старый сторож, которому Шин и доложил о плане побега. Мальчик не знал, что старик скроет его «заслугу» и скажет, что сам вычислил беглецов. На следующий день мать и брата Шина поймают, а вскоре и расстреляют. Незадачливого стукача тоже заберут в пыточное отделение, где будут подвешивать за ноги над раскаленными углями и дознаваться, было ли ему известно о планах матери. Роковое недоразумение, чуть не стоившее нашему герою жизни.

После того как воспалилась обожженная спина, Шин провел две недели в одиночной камере на грани жизни и смерти. Может быть, охранники устали ждать, а может, история с доносом все же всплыла — однако наступил день, когда железная дверь открылась, живой труп в рубище, перепачканном кровью, гноем и экскрементами вытащили наружу и отправили в общую камеру. Следующее воспоминание Шина — добрый голос старика, склонившегося над ним: «Как же так, парень, совсем плохо у тебя со спиной. Сейчас я соскребу всю эту гадость. Будет щипать, терпи!» Это был Дядюшка. Совсем древний, по меркам лагеря, пятидесятилетний старик, который взялся выхаживать мальчика. Он соскребал гной деревянной ложкой и промывал ему раны соленым капустным супом, который в тюрьме давали на обед. Он рассказывал Шину волшебные истории про волю, про большие города, про другую жизнь. Самым любимым хитом было перечисление способов приготовления свинины, в которой Дядюшка знал толк. Первый раз в жизни Шина кто-то жалел. Это перевернуло его мир.

«Парень, тебе еще жить да жить… — вздыхал Дядюшка. — Не теряй надежды, ведь, как говорят, солнце заглядывает даже в крысиные норы».

Новый друг

Через шесть месяцев после неожиданного погружения на самое дно лагерной жизни, в пыточные подвалы, Шина так же неожиданно вернули обратно, в школьный барак. Дядюшку он уже никогда не видел. Снова потянулись тяжелые трудовые дни. В шестнадцать лет Шина распределили на взрослые работы. Сначала это было строительство гидроэлектростанции, фактически голыми руками, только при помощи кирок и лопат, потом — свиноферма, потом — ткацкая фабрика. На этой последней работе, где трудились почти одни женщины, Шину открылась еще одна неприглядная сторона лагерной жизни. Для заключенных секс был строжайше регламентирован, однако охранники могли иметь отношения с любой женщиной по своему выбору. Избранница получала дополнительный паек. Однако, если женщине случалось забеременеть, она бесследно исчезала. Поговаривали, что их просто расстреливали в соседнем леске.

В ремонтном цехе фабрики Шин встретил еще одного удивительного человека «с воли». Его звали Пак. Это был выходец из высокопоставленной партийной семьи, получивший образование в ГДР. Когда-то он работал тренером по тхэквондо, потом поссорился с каким-то важным чиновником, и тот устроил так, что Пака выгнали с работы. Взяв жену и младшего ребенка, опальный тренер выехал в Китай. Спустя два года он имел неосторожность вернуться, чтобы забрать старшего сына. Несмотря на связи, взятки и заверения, что все будет хорошо, на границе Пака задержали и отправили в лагерь № 14.

Начальство с самого начала дало Шину понять, что от него ждут доноса про «китайского шпиона». Их поставили в одну бригаду и всячески поощряли сближение. Шин и без всяких поощрений готов был целыми днями слушать Пака. Деньги? Личные автомобили? Планета Земля, которая представляет собой гигантский шар? Наконец, двадцать способов пожарить отбивную из свинины?! Все это было удивительно и прекрасно! Пак настолько был сражен наивностью и детской непосредственностью Шина, что вскоре забыл об осторожности и стал рассказывать не только про бытовую сторону жизни за пределами периметра лагеря, но и про политику Ким Чен Ира, Южную Корею, махинации чиновников… Конечно, Шин не понимал и половины из этого. Однако он принял невероятное решение для человека, выросшего в северокорейском лагере: он решил не сдавать Пака начальству. Да, ему обещали пост бригадира и возможность приглашать к себе «на уборку» фабричных женщин, но… «Я понял, что не выживу без рассказов Пака. Это была моя ежедневная порция счастья, то, ради чего стоило жить!» — скажет он впоследствии журналистам. Пак научил Шина мечтать о свободе. Однажды коренной житель лагеря № 14 пришел к своему другу со словами: «Я знаю все о местном устройстве. Ты знаешь все о том, как устроено там. Мне кажется, нам надо объединиться и… двигать отсюда!»

Двигаться дальше

На самом деле Пак и Шин очень хорошо умели мечтать, но очень плохо умели планировать, иначе они никогда бы не решились бежать из лагеря. Они даже не знали, что это еще ни разу ни у кого не вышло. Тому были два основных препятствия: колючая проволока под смертельным напряжением по периметру и то, что жизнь заключенных не стоила ничего. При малейшем подозрении на побег охрана стреляла на поражение, и это считалось нормальным.

Незадолго до наступления 2005 года друзья узнали, что их фабрику вывезут на заготовку дров в то место, где ограждение лагеря проходит вплотную к лесу. Шин сказал, что второго такого шанса, возможно, придется ждать еще год, и побег был назначен на 2 января 2005-го.

Их группу вывезли в лес с утра, однако темнело быстро, и планировалось, что они останутся на заготовках до темноты. В сумерках Шин и Пак стали выбирать деревья все ближе и ближе к ограде. Патруль не заметил их отступления. И вот уже они стоят перед сугробом, за которым проходит утоптанная патрульная дорожка, за ней — песчаная полоса и трехметровая изгородь с рядами электрической колючей проволоки, отстоящими друг от друга сантиметров на тридцать.

Пак вдруг побледнел и положил руку Шину на плечо. «Знаешь, мне кажется, я не смогу…» — пробормотал он. Шин, наоборот, чувствовал подъем сил и победный мандраж. Когда патруль прошел и скрылся из виду, он схватил Пака за руку и потащил за собой. Несколько шагов Пак упирался, но затем тоже побежал. По плану Шин должен был первым перелезть через изгородь, хоть он и слабо представлял как. Однако на обледеневшей патрульной дорожке главный инициатор побега поскользнулся, а Пак вырвался вперед, подбежал к проволоке, осторожно просунул руку, голову, вторую руку — и вдруг как-то неловко дернулся и повис неподвижно. Запахло горелым мясом. Шин, к этому моменту добежавший до изгороди, действовал как в тумане. Он увидел, что тело Пака пригнуло нижнюю проволоку, так что образовалось удобное отверстие. Прямо по телу товарища Шин стал протискиваться наружу. Это спасло его. Тело друга изолировало беглеца от смертельного высоковольтного разряда. Только уже совсем под конец его ноги соскользнули с трупа и коснулись проволоки. Их прожгло током, но Шин этого даже не почувствовал. Он был снаружи! Первый раз в своей жизни он оказался по другую сторону колючей проволоки! Со всех ног Шин бросился в лес и бежал, пока хватало дыхания, а потом, обессиленный, упал в холодный сугроб.

По ту сторону

Отдышавшись и встав из сугроба, Шин почувствовал, что ноги у него мокрые до колена. Это текла кровь из ожогов, полученных от электрической проволоки. Однако шок был настолько сильным, что боли он все еще не ощущал. Самым страшным было другое: Пак, который знал все про внешний мир, который понимал, куда нужно двигаться, чтобы попасть в Китай, был мертв. Шин просто шел вперед, пока не наткнулся на заброшенный сельскохозяйственный сарай. Он взломал замок и нашел внутри три засохших кукурузных початка, которые немедленно съел, настолько был голоден. Беглец стал методично обыскивать сарай дальше, однако еды больше не было. Зато он обнаружил старую военную форму и башмаки. Это была поистине королевская находка! Ничто не могло быть менее подозрительным в Северной Корее, чем военная форма. В ней ходит почти каждый второй житель страны, где введена поголовная военная обязанность. Шин не знал этого. Он просто примерил военную шинель, самую теплую и прочную вещь, которую ему довелось надеть в жизни, и это стало для него первым удовольствием внешнего мира.

Два основных препятствия — колючая проволока под напряжением и то, что жизнь заключенного ничего не стоитДа, Шину несказанно повезло. Если бы он сбежал хотя бы на пять лет раньше, ему не удалось бы продвинуться дальше ближайшей деревни. Северная Корея была абсолютно закрытой страной, где не существовало общественного транспорта, даже для перемещения между двумя населенными пунктами ее жителям требовалось получить специальное разрешение. Однако голод 90-х расшатал систему, и дороги страны заполнили бесчисленные бродяги и мелкие коммерсанты, которые спекулировали едой. И Шину удалось раствориться в их массе. Он шарил по помойкам, вламывался в чужие дома и даже несколько раз продавал краденое на рынках, на практике познакомившись с деньгами. Все это время он неумолимо двигался на север, в сторону китайской границы. Он продолжал верить в тот мир, который так красочно описывал Пак.

Свобода

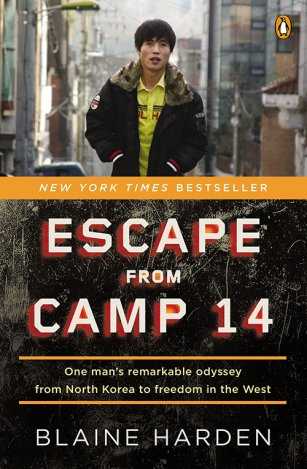

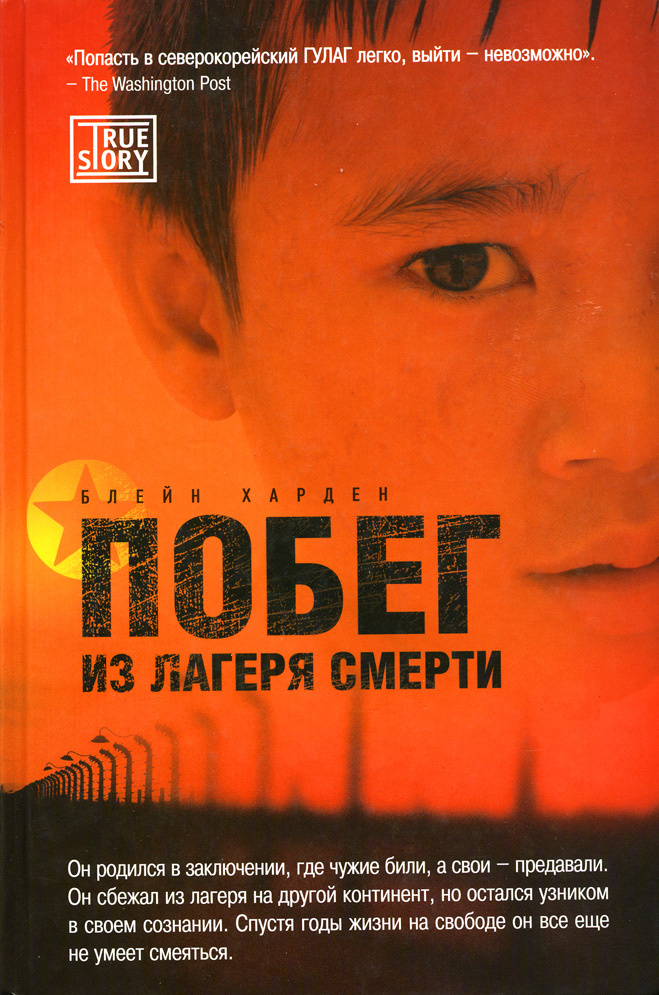

Книга о судьбе Шин Ин Гына вышла и в России

Книга о судьбе Шин Ин Гына вышла и в РоссииВезение продолжало сопутствовать Шину. Все той же зимой 2005 года он подошел к границе с КНДР, при этом с собой у него было достаточно продуктов, чтобы дать взятку пограничникам. Переход в Китай на тот момент стал совсем простой процедурой: десятки челноков ежедневно курсировали между странами, спасая экономику Северной Кореи от полного краха. За пачку печенья и пачку сигарет любой пограничник пропускал «на ту сторону». Шину удалось перейти пограничную речку Туманган. Стоя на другом берегу, он в последний раз взглянул на запорошенный снегом берег своей родины. Где-то там оставался, а может быть, уже лежал в могиле его отец. К счастью, больше никаких родственников или друзей у Шина не было.

Почти год беглец провел в Китае, узнавая плюсы и минусы рыночной экономики. Он за гроши работал на ферме, пытался найти работу на полях, потом подался в города и обивал пороги ресторанов. Однако даже на те жалкие деньги, которые удавалось заработать, Шин всегда мог купить себе такой ужин, о котором даже не осмеливался мечтать в лагере № 14. Еда оставалась его главной страстью.

В 2006 году он случайно наткнулся на журналиста из Южной Кореи, и тот смог выяснить, что Шин — единственный человек, сумевший сбежать из северокорейского концентрационного лагеря. Так начался путь нашего героя к славе. Для начала он был доставлен в адаптационный центр при посольстве Южной Кореи, потом выехал в Сеул. Там Шину помогли опубликовать первую книгу воспоминаний. Ею заинтересовался американский журналист из «Вашингтон пост», и на исходе 2008 года Шин уже жил в Калифорнии и диктовал книгу «Побег из лагеря смерти», которая станет международным бестселлером.

Его мучили ночные кошмары, он не хотел снова и снова поднимать свое страшное прошлое на публике, не хотел учить английский язык, не хотел быть «лицом северокорейского ГУЛАГА». Спустя несколько лет после побега из лагеря, когда уже появилась женщина, любившая его, когда в Америке нашлись люди, готовые его усыновить, Шин признался, что до сих пор не понимает, что такое личные отношения, что такое человеческие эмоции. Он был настоящим Маугли, который не умел плакать и смеяться — только имитировал странную, потустороннюю улыбку. Семья для него так и осталась абстракцией. В 2011 году он купил себе маленькую квартирку в Сеуле и переехал туда, чтобы жить в одиночестве, общаться на родном языке и есть самую вкусную на свете корейскую жареную свинину. Она оказалась вкуснее, чем 222 других способа приготовления мяса, которые он перепробовал по всему миру.

Цена свободы

В Южной Корее существует адаптационное поселение для беженцев из Северной Кореи. Оно называется Ханавон, или Дом единства. Это целый город, состоящий из одинаковых кирпичных трехэтажек и напоминающий гигантскую психиатрическую клинику. Жители Ханавона находятся под постоянным присмотром психологов. У большинства из беженцев в первые месяцы развивается острая паранойя, мания преследования, их мучат кошмары. Психологи пытаются погасить эти симптомы, иногда медикаментозно. Далее перебежчикам объясняют, что такое деньги, общественный транспорт, читают курс мировой истории, возят на экскурсии в южнокорейские города. У большинства из них истинное положение дел в мире вызывает огромный культурный шок. Впрочем, у Шина, которого в лагере учили только десяти заповедям, курс истории не вызвал абсолютно никакого удивления. Ведь в лагере он даже не знал, кто такой Ким Ир Сен.

После трехмесячного пребывания в Доме единства поселенцев выпускают наружу, давая им на два года бесплатное жилье и ежемесячное пособие в сумме 800 долларов. Однако больше половины жителей Ханавона уже задолжали эти деньги специальным агентам, которые организуют побег из Северной Кореи за несколько тысяч долларов.

Несмотря на адаптационные курсы (например, автомехаников), мало кто из беженцев оказывается в состоянии выдержать конкуренцию и удержаться на работе. Многие из них страдают от хронических болезней и заторможенности из-за плохого питания в детстве. Они считают требования работодателей завышенными, обращение к себе несправедливым. Они слабо мотивированы, предпочитают бродяжничать и просить милостыню. В целом перебежчики из Северной Кореи, которых на сегодняшний день насчитывается до 25 тысяч, представляют для южнокорейцев огромную экономическую проблему. При этом жители богатого юга часто абсолютно равнодушны к судьбе северян. Например, мемуары Шина, которые вызвали фурор в США, в Южной Корее не были распроданы даже наполовину.

До 200 тысяч беженцев из Северной Кореи так никогда и не воспользовались адаптационной программой южнокорейского правительства и попросту растворились на территории Китая и России без документов и официального статуса.

www.maximonline.ru

Беженцы из Северной Кореи – какова их судьба?

Содержание статьи:

Строй чучхе, введенный в Северной Корее, создал сложные условия жизни для граждан страны. Официальная политика утверждает, что КНДР – это «наземный рай народа», но рассказы беженцев показывают ситуацию с другой стороны. Большинство нелегальных эмигрантов перебираются в соседние страны по экономическим, политическим и социальным причинам. Почти 70 % из них – женщины, бегущие от нищеты, сексуального насилия и принудительных занятий проституцией.

Статистика

До начала 1990-г годов бегство из страны считалось одним из наиболее тяжких преступлений. Люди, которых останавливали на границе или депортировали из соседних государств, осуждались на пожизненное заключение в лагерь, и даже приговаривались к расстрелу. За последние 20 лет ситуация изменилась, и вернувшихся граждан КНДР наказывают мягче – сроком до пяти лет. Такая ситуация вызвала всплеск эмиграции, и с 1989 года страну покинуло 20 тысяч человек. В период с 1953 по 1990 этот показатель доходил до 14 тысяч.

С 2011 года произошел спад, и количество беженцев уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Аналитики объясняют это двумя факторами, которые имеют противоположную окраску. С одной стороны, внутренняя политика нынешнего правителя Ким Чен Ына жестче, чем у его предшественника. Это заставляет людей опасаться последствий неудачного побега. С другой стороны, за шесть лет правления экономический уровень страны вырос, и необходимость в бегстве снизилась.

Направления

Конечная цель большинства людей, которые решились на побег, — пересечение границы Южной Кореи и получение политического убежища. Но покинуть страну напрямую через границу невозможно из-за уровня охраны. Беженцам приходится искать обходные пути, которые могут стоить им жизни.

Среди распространенных направлений называют:

- Китай. Политика этой страны дружественна политическому строю КНДР, поэтому беженцев отправляют назад. Кроме того, путь эмигрантам преграждают горы, переход через которые смертельно опасен.

- Монголия. Местное правительство благосклонно относится к беженцам – предоставляет временное укрытие и помогает добраться до Южной Кореи. Однако для пересечения границы государства людям нужно перейти пустыню Гоби.

- Вьетнам. Сюда некоторые беженцы стремятся попасть после Китая. По законам страны, они должны отбыть срок за незаконное пересечение границы. После этого их депортируют в Южную Корею.

- Япония. Желающих перебраться сюда немного из-за сложных политических отношений между государствами. Кроме того, путь беженцам преграждает море, и пересечь его оказывается под силу далеко не всем.

Беженцы из Северной Кореи не всегда остаются в южной части. Из-за невозможности приспособиться к новому укладу жизни и дискриминации они переезжают дальше – в Россию, европейские страны и Канаду. Популярностью пользуется Англия, которая предоставляет более мягкие условия переселения. При этом люди уничтожают документы, которые подтверждают статус беженцев в Южной Корее, и говорят, что прибыли из КНДР.

Эмиграция в Китай

Официально КНР придерживается политики нетерпимого отношения к беженцам. Пограничные службы возвращают обратно около 80 % выходцев из Северной Кореи. При этом малой части эмигрантов все же удается попасть в страну и даже остаться в ней. Чаще всего беженцы добираются до провинций Цзилинь и Ляолян, где уже сформированы небольшие диаспоры выходцев из КНДР.

Еще один способ остаться на территории страны – вступить в брак с жителем Китая, но такая процедура требует связей и средств. На территории страны расположены официальные южнокорейские консульства, которые помогают жителям КНДР законно пересечь границу. Однако в последние годы отношение к ним изменилось в худшую сторону. Перебраться в Корейскую Республику позволяют только тем, кто может выполнять сложную работу или предоставляет ценные разведданные.

Беженцы в Южной Корее

Отношение к выходцам из северной державы в стране неоднозначное. В течение тридцати с лишним лет беженцам предоставляли щедрую помощь – выплачивали пособия, помогали устроиться на работу и давали льготное жилье. Однако со временем лояльность уменьшилась: граждане Северной Кореи не могут предложить ничего ценного в обмен на гостеприимство, не имеют высшего образования и навыков в работе, которые помогли бы развитию общества.

Тем не менее, в Корейской Республике действует программа, направленная на воссоединение страны в будущем. В ее рамках создан лагерь Ханавон, который вмещает 400 человек. В него заселяют людей, которые прошли допрос и не были заподозрены в шпионаже.

Центр выполняет такие функции:

- проводит реабилитацию сроком в три месяца;

- оказывает медицинскую и психологическую помощь;

- проводит уроки истории, в которых факты не искажены пропагандой:

- учит людей пользоваться банкоматами, мобильными телефонами и другой техникой;

- помогает освоить южнокорейский диалект.

В Ханавоне действуют строгие правила безопасности, которые призваны охранять жизнь беженцев. Известны случаи похищения северокорейских граждан, нападения на них и работников лагеря. Кроме того, камеры наблюдения фиксировали и случаи произвола охраны, которая жестоко обращалась с беженцами.

Автор статьи: Наталья Надъярная

30.10.2017

www.koreya24.ru

О чем рассказывают беженцы из Северной Кореи: nornegest

http://koryo-saram.ru/o-chem-rasskazyvayut-bezhentsy-iz-severnoj-korei/СПЕКУЛЯЦИИ В СМИ

Первая вещь, к которой я отношусь очень скептически — это как раз разговоры о группировках и личных пристрастиях северокорейских политиков — собственно, именно эту информацию так ценят СМИ, где постоянно встречаются вполне серьезные рассуждения о группировках «военных», «реакционных автократов», «прогрессивных технократов» и т.п.

В принципе, нет особых сомнений в том, что какие-то группировки в руководстве КНДР существуют — как существуют они в любой стране в любую эпоху. Более того, что-то о существующих группировках можно выявлять путем чисто технического анализа биографий, назначений и перемещений. Это — нудная и очень трудоемкая работа, которую нужно вести систематически на протяжении многих лет. Этим занимаются в основном разведки тех немногих стран, которым это интересно, и у которых для этого есть ресурсы. Таких стран немного, ибо спецслужбам большинства государств Северная Корея совершенно не интересна, и не у всех интересующихся есть ресурсы и кадры для такой трудоемкой работы. Кроме этого есть, пожалуй, единственное государство в мире — Южная Корея, в котором и гражданские организации достаточно мотивированы, чтобы нанять десяток людей читать все газеты и отслеживать детали биографии каждого человека, дабы составить огромные списки того, кто, с кем и где работал, и таким образом пытаться вычислить, кто с кем и против кого в данный момент дружит в северокорейских верхах.

Делать это на уровне индивидуального историка или страноведа — безнадежное дело; на это придется положить все рабочее время, и основная часть работы будет чисто технической, состоящей в отслеживании и сопоставлении огромного массива данных, а результаты будут весьма спекулятивными. Поэтому все данные о северокорейской высокой политике, которые появляются в СМИ — на мой взгляд, в лучшем случае, предположительные.

ИСТОРИИ БЕЖЕНЦЕВ

С другой стороны, мы можем изучать Северную Корею при помощи северокорейских беженцев. Надо помнить, что северокорейские беженцы резко отличаются от эмиграции, например, из Советского Союза и Восточной Европы времен Холодной войны. Во-первых, это не политическая, а практически исключительно экономическая эмиграция (я бы даже сказал, «случайно экономическая»). То есть фактически это гастарбайтеры, которые уходили в Китай, сначала — спасаясь от голода, а потом — на заработки.

Подчеркну: сейчас голода в Северной Корее нет. Да, там голодали, но это было давно, в конце 90-х. Конечно, там есть крайняя, по нашим меркам, бедность. Например, рис в Северной Корее — пища богатых, бедные едят кукурузу, но кукурузы при этом сейчас хватает на всех.

Так вот, люди уходили из бедных приграничных городков и деревень в Китай, находили там работу и вдруг обнаруживали, что могут добраться до Южной Кореи, о богатствах и вольностях которой они к тому времени уже много слышали. Тут надо опровергнуть еще один распространенный штамп: Южная Корея вовсе не поощряет эмиграцию из Северной Кореи на свою территорию, хотя по прибытии северокорейцам полагаются совершенно фантастические льготы. Однако эмигрировать в Южную Корею сложно, нужно очень сильно постараться. Недостаточно северянину захотеть эмигрировать, прийти в южнокорейское посольство в Китае и сказать: «Я выбрал свободу». Ему там ответят: «Замечательный выбор, поздравляем, а теперь — до свидания».

Какие существуют возможности эмиграции в Южную Корею для северокорейского гастарбайтера в Китае? Такие возможности есть, но они все носят, как мы сейчас увидим, коммерческий характер. Иначе говоря, главным вопросом являются деньги. Если ты уже в Китае, то побег обойдется в 2-3 тысячи долларов . Большая часть северокорейцев в Китае таких денег не имеют, ведь в месяц гастарбайтер зарабатывает максимум полторы сотни долларов, на которые еще надо жить. Впрочем, у большинства нет не только финансовой возможности уходить на Юг, но и соответствующего желания. Сейчас число беженцев стабилизировалось на уровне 1400-1500 человек в год.

При этом среди этих беженцев очень мало выходцев из элит. И тут у исследователя начинаются большие проблемы. Значительная часть эмигрантов из северокорейских элит ведут себя очень тихо и ни в какие политические игры не играют, но некоторые из них обнаруживают, что их опыт работы где-нибудь в Пхеньяне дает им возможность с важным видом сообщать о той самой фракционной группировке, якобы только что созданной секретарем X. и генералом Y. Проверить человека практически невозможно, и хотя он ссылается на источники, история может быть правдой, а может и не быть.

Поэтому последнее время некоторые эмигранты рассказывают самые разные истории о политической жизни Пхеньяна на том основании, что «они там были». А так как проверить эту информацию невозможно, она легко и быстро перепечатывается различными мировыми СМИ. Получается, что практически любой выходец из северокорейской элиты может сказать абсолютную чушь, и на следующий день эта чушь появится в печати, а потом через неделю станет «общеизвестным фактом». Так и появляются различные мифы и домыслы.

СТАРАЯ ДОБРАЯ КРЕМЛИНОЛОГИЯ

Другой источник данных (и проблем) — это постоянные контакты с Маньчжурией. В Маньчжурии много корреспондентов южнокорейских и японских изданий, и там та же история: они периодически пишут, что некие неназванные контакты им что-то сообщили. Иногда задним числом обнаруживается, что это было правдивое сообщение, но уровень информационного шума, создаваемого бесчисленными ложными сообщениями, столь велик, что опираться на это практически невозможно.

Например, когда Ким Чен Ына еще не утвердили и даже не назвали в печати, а в мировых СМИ стали появляться сообщения о преемнике, я прокомментировал это, сказав, что, мол, когда об этом напишут в «Нодон Синмун», главной северокорейской газете, тогда этому можно будет верить. Действительно, примерно с 2000 г. в мировых СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Ким Чен Ир якобы назначил себе приемника. В качестве такового при этом назывались самые разные кандидаты, причем перебрали буквально всех! В частности, в сообщения различных СМИ в этом качестве упоминались все трое сыновей Ким Чен Ира, его то ли любовница, то ли секретарша, а также его сестра — в общем, любой человек, который был в ближайшем окружении Великого Руководителя, время от времени назначался в мировой печати преемником.

Как я уже говорил, относительно надежный способ получения информации — старая добрая кремлинология, анализ того, кто и где, с кем и насколько часто появляется. Например, что в ситуации с Чан Сон Тхэком (дядей Ким Чен Ына), которая неожиданно приняла столь драматический характер, все ожидали, что он уйдет, хотя никто, конечно, не ожидал, что его казнят. Падение Чан Сон Тхэка можно было предсказать за 4-5 месяцев в результате кремлинологического анализа частоты появления рядом с Высшим Руководителем. Можно было увидеть, что он стремительно отдаляется от «тела». Это не означало, что его объявят страшным преступником, все думали, что его ждет красивая отставка, но тем не менее — его надвигающаяся опала была очевидна.

МОЛЧАНИЕ ГАЗЕТ

Что же можно действительно очень качественно изучать, причем применительно не только к современности, но и к последним 40-50 годам северокорейской истории? То, что связано с повседневной жизнью.

Конечно, и здесь есть определенные проблемы, связанные с особенностями северокорейского общества. В частности, официальные северокорейские СМИ очень слабо отражают те реалии жизни, которые в других странах обычно общеизвестны. Классический и несколько даже трагикомический эпизод — это денежная реформа, проведенная в стране 30 ноября 2009 года. Реформа эта на 3-4 месяца парализовала всю нормальную экономическую жизнь страны: закрывались рынки, прекращалась валютная торговля, курсы валют и цены скакали невероятным образом. О реформе писали иностранные СМИ и контролируемые КНДР издания в Японии, но ни одно из изданий внутри страны о денежной реформе не сообщило ничего, даже не упомянуло то, что реформа имеет место. Почему? Объяснить это совершенно невозможно.

Или, например, последние два-три года в стране идут достаточно радикальные и интересные экономические реформы, начатые Ким Чен Ыном. Однако об этих реформах в печати не пишется ничего.

СЕВЕРЯНЕ И ЮЖАНЕ

Тем не менее, в нашем распоряжении достаточно большая группа беженцев (их сейчас порядка 27 500 человек), которые являются важнейшим источником информации.

Очень часто я сталкиваюсь с нелепыми представлениями о том, что, дескать, северокорейские беженцы «повторяют пропаганду». Почему это не так? Во-первых, надо учесть специфическую особенность южнокорейской системы. Как я сказал, с одной стороны, южнокорейское общество не очень-то рвется принимать в свои ряды северокорейцев. Связано это во многом с тем, что каждый такой беженец стоит южнокорейскому бюджету немалых денег, и резкое увеличение количества беженцев означает увеличение социальной нагрузки на бюджет. Причем, повторяю, речь идет в основном о людях, которые с большим трудом адаптируются к новой жизни.

Другая особенность Южной Кореи состоит в том, что беженцы по прибытии автоматически получают южнокорейское гражданство. С точки зрения Южной Кореи Северной Кореи не существует как государства, и любой гражданин Северной Кореи по определению является гражданином Южной Кореи; если, допустим, Ким Чен Ын завтра приедет в Сеул, нет ни малейших оснований не выдать ему все документы на общих основаниях. Не требуется никаких политических доказательств, никаких сомнительных уловок, которыми пользуются, чтобы получить статус беженца в западных странах. В связи с этим в Южной Корее северянин может говорить, что он ненавидит северокорейский режим, может говорить, что он его любит — это не имеет значения; политическая позиция не оказывает никакого влияния на его положение в южнокорейском обществе.

Немаловажное обстоятельство: южнокорейское общество Северной Кореей интересуется очень мало. Южнокорейцы, особенно молодежь и студенчество, скорее хочет забыть о Северной Корее, как о брате-алкоголике. Для них это такое слегка постыдное обстоятельство семейной жизни. Кроме небольшого количества крайне левых и крайне правых активистов КНДР в Южной Корее никому не интересна. Южнокорейцы заняты совершенно другими скандалами, вопросами — очередным коррупционным скандалом, например, или личной жизнью звезд, или дискуссией по дошкольному образованию и т.д. Практически единственная организация, которая активно занимается северокорейскими беженцами, которой на них не совсем наплевать — это церковь.

СЦЕНАРИЙ БЕЖЕНЦА

Соответственно, политизация общины беженцев изначально нулевая. Тетя из деревни, которой нечего есть, перешла границу, которая до 2010 года вообще не охранялась (сейчас охраняется, но плохо). Пошла она работать в Китай, заработала там немного денег, попала в итоге в Южную Корею. Там она прошла проверку у местной контрразведки и не оказалась ни агентом северокорейских спецслужб, ни китайской кореянкой (это еще одна проблема: среди так называемых северокорейских беженцев есть немало китайских корейцев, которые таким образом пытаются получить южнокорейское гражданство). Обмануть южнокорейского контрразведчика непросто, но в частном порядке часто звучат замечания, что в Южную Корею иногда прорываются таким образом и граждане Китая, являющиеся этническими корейцами.

После этого нашу гипотетическую тетю отправляют на два месяца на скоростное переобучение, где ей объясняют, что такое кредитная карточка, что такое банк, что такое водительские права. Люди из Северной Кореи часто боятся класть деньги в банке, потому что их опыт такой — это улица с односторонним движением, деньги не отдадут. После этого дают тетушке небольшое пособие, которого хватает на жизнь на первое время, и отпускают на все четыре стороны.

Беженцы обычно живут очень скромно, средний уровень дохода беженца примерно в два раза ниже, чем средний доход обычного гражданина (порядка 1300 долларов в месяц, это ровно в два раза меньше средненационального). Никакой политической активностью они не отличаются, потому что изначально за границу они ушли по житейским и экономическим причинам. Никаких влиятельных сил, которые интересовались бы этими людьми, нет, и они работают уборщицами и занимаются другим низкоквалифицированным трудом.

Под мое описание попадает примерно 50-60% эмигрантов, остальные 40% — очень разнообразные сценарии.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ БЕЖЕНЦЫ

Что можно узнать из разговора с этими женщинами? Они могут рассказать о своей жизни в деревне или маленьком городе, в основном в пограничной полосе (другим просто очень трудно уйти за границу), о том, как жили эти города с 1980-х годов. Могут рассказать, в каких городах и как выдавали еду по карточкам, когда трудящимся там выдавали носки, а когда — минтай. Могут вспомнить, когда полиция гоняла за торговлю минтаем, а когда не гоняла. Могут рассказать, сколько и кому надо было платить за право торговать на рынке, как изменялись отношения в семье, как менялись школьные программы, когда у них в округе прекратилось и когда возобновилось жилищное строительство. То есть у таких беженцев можно узнать о повседневной жизни и повседневной политике — не о сверхсекретных решениях, принимавшихся наверху, а то, как политику ощущал реальный человек на земле.

Что интересно, значительная часть этих людей все-таки не совсем бедняки, а в годы кризиса активно занимались всяким мелким бизнесом — чанса, как в КНДР именуют все виды внегосударственной, неофициальной экономической деятельности. Если нас интересует стремительный рост неофициальной экономики Северной Кореи, то эти тетушки могут подробно рассказать, как они это все начинали, как, например, получили 500 долларов инвестиций из Северного Китая от родственников, как они постепенно раскручивали торговлю сушеным минтаем, как у них появился первый частный ресторан, и как они платили взятки, чтобы этот частный ресторан зарегистрировать как государственную столовую-закусочную, как набирали персонал.

Люди, связанные с частной экономикой, относительно часто эмигрируют — отчасти потому, что эти люди более мобильны, отчасти потому, что они с самого начала накопили определенные деньги, отчасти потому что им приходится уходить от того, что у нас именуют «спором хозяйствующих субъектов».

ТРУДНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Но надо учесть, что у нас все-таки очень нерепрезентативная выборка. Во-первых, мало мужчин. Во-вторых, мало элиты и интеллигенции. Во-третьих, беженцы в основном — это выходцы из приграничных районов, а приграничные районы в последние 20 лет — это очень специфическая территория, которая сильно отличается от страны в целом.

Дело в том, что 1990-е и 2000-е годы — золотое время северокорейской контрабанды, это гигантские масштабы контрабандной и обычной торговли с Китаем. На этой торговле с Китаем приграничные районы, которые до конца 1980-х были депрессивными, очень сильно поднялись. С другой стороны, политическая ситуация и культурная жизнь в этих местах отличается от ситуации в стране в целом: в этих районах всегда можно было, например, смотреть китайское телевидение на корейском языке. Теоретически телевизионное вещание в Северной Корее фиксируется на определенных официальных каналах, а пользоваться пультом (переключателем) нельзя, но эти правила перестали соблюдаться еще в 90-е годы. При этом контент китайского телевещания на корейском языке — это в основном контент, закупленный в Южной Корее. Китай на корейском языке производит очень мало телепродукции, и местным станциям проще покупать у южан.

То есть беженцы — это люди, которые часто смотрели китайское телевидение, ходили туда-обратно, и уровень представлений о внешнем мире у них выше среднего, а уровень жизни — много выше среднего, хотя это все равно социальные низы.

Второй момент — это социальные группы, которые представлены среди эмигрантов. Как я уже говорил, очень слабо представлено чиновничество, включая низовое, потому что эти люди очень редко уходят в эмиграцию, им и так хорошо. Очень слабо представлена интеллигенция, особенно элитная и субэлитная. В этом огромное отличие от СССР.

Остаться невозвращенцем для северянина-интеллигента — это означает подставить свою семью, создать ей огромные неприятности. А вот так просто бежать через границу… Одно дело это торговка, которая живет с детства вблизи границы и хорошо знает местных пограничников. Другое дело, когда это утонченный профессор, какой-нибудь историк философии из Пхеньяна. Такой профессор Плейшнер даже до границы-то не дойдет, скорее всего. То есть интеллигенция, даже если они хотят, бежать, в общем-то, не могут.

Таким образом, то, что остается исследователям — это социальная жизнь, быт, микроэкономика, массовая культура. В данном случае, если эту информацию сейчас не собирать, то она исчезнет — особенность северокорейской системы такова, что повседневность оставляет мало следов в источниках, она плохо фиксируется. И если, к примеру, об СССР — не самом открытом обществе в мировой истории — мы можем кое-что узнавать, читая подшивки старых газет, то в случае с Северной Кореей это не работает.

ВОПРОСЫ АУДИТОРИИ

1. Какой запас прочности у северокорейского режима?

Честный ответ: я не знаю, но могу предположить. Сейчас в КНДР начинают модернизацию — запоздалую, но тем не менее. Кстати, к моему большому удивлению — я думал, что все безнадежно. Последние 2-3 года в руководстве страны начинается шевеление (я бы сказал, рывки и метания) в правильном направлении. Но рифы близко, и скорее всего корабль северокорейской государственности разобьется — такие вещи надо было делать двадцать лет назад.

В КНДР сейчас начинают целую серию реформ, которые очень напоминают китайские реформы конца 1970-х. Очень удачно пошли реформы в сельском хозяйстве. В прошлом году Северная Корея перешла на самообеспечение в плане продовольствия. Реформы сводятся к тому, что власти дали крестьянам право работать за 30% урожая (крестьянам обещали оставлять 60% урожая с этого года).

Они начинают реформы в промышленности — несколько лихорадочные, и есть подозрение, что результат реформ может быть не столь однозначным, так как они могут нечаянно запустить гиперинфляцию и получить третий гиперинфляционный эпизод (первые два были в 2002 и 2009 годах). Переходить к рыночной экономике при отсутствии нормального бюджетного контроля, нормальной банковской системы и компетентных управленцев, знакомых с законами рыночной экономики — это очень рискованный шаг. Но, может быть, обойдется.

Они пытаются привлекать иностранные инвестиции. При этом делают массу ошибок, бывают даже трагикомические эпизоды от непонимания, как это работает — но общее понимание, что инвестиции нужны, есть.

Короче говоря, правительство начинает выполнять ряд разумных экономических мер, которые при большом везении и благоприятном развитии могут превратить Северную Корею в эдакий Китай при Дэн Сяопине. Модель эта проверена во многих странах, работает, и работает хорошо. У этом модели, «диктатуры развития» есть свои мрачные стороны, но в целом это приличный вариант.

Удастся ли им это? Сложный вопрос. Все началось несколько запоздало, а рядом богатая и вольная Южная Корея, в которой говорят на том же языке. Поэтому в любой момент население может взбунтоваться и сказать: а зачем нам эта диктатура развития, если мы можем поступить как восточные немцы, свергнуть нашу власть и тут же начать жить как герои запрещенных южнокорейских сериалов? Эта политическая угроза стабильности снизу есть всегда, и она никуда не девается и не денется в обозримом будущем. Экономические реформы всегда вызывают шатание в мозгах.

Однако если им удастся продержаться хотя бы лет 10, то возрастут шансы на то, что все обойдется, и мы получим медленную эволюцию. Ким Чен Ын будет тихонечко стареть, народ на партсобраниях будет долбить официальную историю и заучивать лозунги, в которые никто особо не верит, но при этом работать, покупать мотоциклы (а потом — и машины) и въезжать в нормальные дома с горячей водой. Мы видели эту систему во многих странах, она работает.

2. Адаптируются ли к реалиям южнокорейского общества северокорейские беженцы? Почему среди них преобладают женщины?

Северокорейские беженцы в Южной Корее, конечно, являются людьми второго сорта. Это связано с целым рядом обстоятельств. Во-первых, у них нет навыков, необходимых для успешной жизни в современном южнокорейском обществе, если хотите, обществе постиндустриальном. Беженец — это человек, который не умеет водить машину, который ни разу в жизни не видел компьютера (компьютеры есть, но они не в тех домах, из которых люди часто убегают за границу).

Даже если это человек относительно образованный, профессионал (например, хороший инженер), он, тем не менее, не знаком с техническими стандартами, принятыми в Южной Корее, с базовыми технологиями и материалами, которые там используются. Даже если у него формально высокая квалификация, он не может работать по специальности.

Все беженцы обречены на малоквалифицированный, неквалифицированный физический труд. Результат — низкая зарплата. Вдобавок, у северокорейцев нет местных социальных связей в виде сообществ, кланов, землячеств. Поэтому система взаимопомощи у них не работает. Наконец, есть у корейского народа одна неприятная черта: там очень свысока относятся к неудачникам, лузерам. Это общеконфуцианская установка: подразумевается, что человек сам виноват в своих несчастьях.

Один пример. Одно время в Южной Корее хотели сделать программу по бракам между северянками и южнокорейскими мужчинами. Вначале была готовность обеих сторон, но потом, спустя какое-то время, южнокорейские мужчины стали отказываться от участия в передаче. Наличие жены-северянки воспринимается как некоторая социальная ущербность, и многие не хотят рассказывать коллегам о происхождении жены, так как такой брак несколько понижает социальный статус.

Отчасти есть и проблема со стороны Северной Кореи — присутствует некоторое социальное иждивенчество, не без этого. С одной стороны, помощь там невелика, но с другой стороны, она больше, чем помощь любой группе беженцев в мире. Например, бесплатное жилье на 20 лет — это немало. Но, тем не менее, безусловно, они там люди второго сорта.

Почему женщины убегают чаще? Первая причина — более низкий уровень административно-полицейского контроля над женским населением. Поскольку общество в целом патриархальное, ответственность за любые деяния несет мужчина. То есть женщине просто легче уйти из-под контроля.

Вторая — проблемы выживания в Китае, через который идет почти вся эмиграция. В Китае существует гораздо больше возможностей для женщины устроиться и уцелеть. Даже если нелегала поймают китайские органы охраны правопорядка и выдадут в КНДР, то в фильтрационных центрах женщину накажут мягче. Например, женщин, в отличие от мужчин, на допросах в фильтрационных центрах обычно не бьют.

Далее. В Китае большинство работ для беженцев — это не просто низкоквалифицированный, а женский низкоквалифицированный труд: уход за больными, домашняя прислуга, работа в ресторанах. У мужчины в качестве мест работы фактически наличествуют только лесоповал и строительная площадка. Но стройплощадка — это достаточно рискованно, так как строящиеся объекты чаще всего находятся в городах, а там выше шанс попасть под облаву.

Кроме того, у женщин есть возможность, о которой зачастую стыдливо умалчивают — сожительство с китайскими мужчинами. В маньчжурских деревнях с женским полом сейчас неважно: девушки ушли в города, а то и вообще в Южную Корею убежали. Соответственно, северокореянки часто приезжают туда в качестве невест по заказу. Рожают ребенка, а женщину с ребенком китайские власти тоже стараются не трогать. И потом, всегда можно дать взятку и договориться, а то и просто договориться — китайцы сами не так давно голодали, и если беженке встретится старая китайская чиновница, то она зачастую вспомнит свою голодную молодость и пожалеет эту девчонку, сделает ей фальшивое удостоверение.

3. Какая сейчас демографическая ситуация в Северной Корее?

Я могу сказать, что серьезных демографических проблем у СК особо нет. Голод, во время которого умерло 500-600 тысяч человек, — это не совсем гигантская демографическая катастрофа, как бы цинично это ни звучало. Это если считать людей как цифры.

Проблема в другом: в общем Северная Корея испытывает те же проблемы, что и развитые страны. Там вообще наблюдается интересная ситуация: это бедная страна с социальными и демографическими проблемами, присущими развитым странам. По экономическим показателям КНДР — это нечто среднее между Бангладеш и Ганой, но по социальным показателям эта страна ближе к Восточной Европе: практически стопроцентная грамотность, порядка 15% людей получают высшее образование, высок уровень вовлеченности людей в производство и, конечно, низкий уровень рождаемости, который чуть ниже уровня простого воспроизводства.

Демографическая политика властей КНДР периодически менялась. До середины 1960-х годов призывали рожать больше. Потом случился резкий поворот на 180 градусов, началась пропаганда контрацепции, пошли вызовы на партсобрания многодетных родителей. Середина 1990-х — опять поворот на 180 градусов: рожайте больше. Проблема в том, что понижать рождаемость государственными мерами можно, а повышать очень сложно — для этого нужны очень серьезные государственные вливания. То есть общая установка сейчас — пронаталистская, но она скорее теоретическая, так ка для поощрение рождаемости — дело недешевое.

4. Есть ли люди, которые возвращаются обратно в Северную Корею? Есть ли статистика?

Конечно, есть. Цифры разнятся: речь идет о нескольких десятках человек.

Почему они возвращаются? Когда выходец из КНДР приезжает на Юг, у него есть наивные иллюзии, но потом он постепенно начинает осознавать реальность. В материальном смысле он резко выиграл, и возможность есть мяса вдоволь — это хорошо. Но одновременно ему довольно одиноко. Все вокруг — странное, непонятное, чужое. К беженцам относятся свысока, с более-менее скрываемым недоверием, а то и враждебностью. Они начинают ощущать себя неприкаянными. Потом они начинают думать: а что там случилось с моей семьей? Вдруг семья из-за меня пострадала? Как правило, примерно через год-два сомнения в правильности своего выбора приходят если не к половине, то к очень большому числу беженцев.

У большинства это со временем проходит: начинается новая жизнь, налаживаются новые связи, появляется семья, какая-то работа — и если даже не все складывается совсем уж удачно, то жизнь более-менее стабилизируется. Но какое-то число людей в этот момент вполне могут сломаться и уехать обратно.

5. Есть ли люди, которые бегут с Юга на Север?

Конечно. До конца 1980-х годов количество побегов в обе стороны было примерно одинаковым. И тут разные причины: до начала 1990-х из Южной Кореи в Северную бежало некоторое число молодых левых интеллигентов. Дело в том, что Южная Корея в целом — это очень правое, консервативное общество, а вот интеллигенция там в основном придерживается левых взглядов. Оттуда бежали люди, которые искренне хотели построения социализма, освобождения рабочего класса, плановой экономики и т.д. То есть была политическая мотивация. В последние 25 лет таких политических эмигрантов на Север почти не осталось: на Юге тоже мало у кого есть иллюзии по поводу Севера, даже среди южнокорейских крайне левых мало кто теперь верит, что там рай для рабочего класса и трудового крестьянства.

Кроме того, есть люди раздраженные, неуравновешенные — надоело человеку все вокруг, взял — и уехал. Другое дело, что Северная Корея сейчас почти перестала принимать эмигрантов с Юга. Раньше их активно принимали и использовали, разумеется, в пропагандистских целях. Теперь весьма распространены случаи, когда человек приезжает в Северную Корею — а его возвращают обратно.

nornegest.livejournal.com

Откровенное интервью беженца о жизни в Северной Корее

Журналисту Роману Суперу удалось встретиться и откровенно поговорить со стариком, который четырнадцать лет назад смог бежать из Пхеньяна в Южную Корею. Узнать о реальности жизни и быта простых северокорейцев удается не каждому. К примеру, из россиян это удалось лишь одному журналисту, не считая Романа.

Перебежчики из Северной Кореи, опасаясь быть вычисленными властями КНДР, общаться с журналистами не торопятся. А рассказы тех перебежчиков, кто соглашается на интервью западным СМИ, как правило, напоминают пропагандистские байки, говорит сам автор. На поиски беженца, который сможет без утайки рассказать о самой закрытой стране мира, ушло целых четыре года.

«Выживший»

Джон Хен Му (имя вымышленное) сейчас 60 лет, проживает в городе Сеул. В 2003 году ему чудом удалось бежать из КНДР в соседнюю Южную Корею. Мужчина родился в столице Пхеньян в семье среднего достатка. Его родители – самые обычные люди, не относящиеся к элите или имеющие высокие чины. Мать тридцать лет работала в ассоциации женщин Северной Кореи. Отец работал в художественной академии, потом поменял еще два учебных заведения. По рассказу героя, семья жила скромно, без излишеств. Как и все остальные они не имели права на частную собственность.

Джон согласился на интервью при условии, что его не будут снимать и фотографировать

Фото: автора статьи

«В девяностые – ситуация начала меняться: появились четыре категории людей, кому позволялось владеть личным автомобилем: Вернувшиеся на родину японские корейцы, сотрудники дипломатических служб, т.е, кто получил машину в подарок от руководства страны и дети высокопоставленных лиц»

Жители столицы могли пользоваться благами цивилизации: холодильник, телевизор и другая нехитрая бытовая техника. До девяностых годов, рассказывает старик, никаких операций с покупкой, продажей или обменом жилья быть не могло. На это стоял строгий запрет партии. Однако, в 90-е, начало формироваться подобие черного рынка недвижимости. Государство знало об этом, иногда показательно наказывая участников рынка. Но рынок при этом только развивался. При Ким Чен Ире за пределами Пхеньяна продажа и покупка квартир стала довольно частым явлением, делится воспоминанием герой. В середине девяностых начались проблемы с перебоями электроэнергии. Вначале стали отключать на час. Потом на четыре часа. Потом по полдня могло быть темно. Регулярные перебои есть и сейчас.

Фото: kchetverg.ru

При ком было лучше?

Вопросы журналиста касались и смежных с советским союзом политических веяниях. К примеру, уместны ли в КНДР такие термины как «оттепель» или «заморозка»?

“В Северной Корее тоже наблюдались такие явления. Мы все это чувствовали. Я помню жизнь при молодом Ким Ир Сене. Это был очень жесткий режим. Когда Ким Ир Сен стал старше, где-то после шестидесяти, он стал смягчаться. Это не явно, но проявлялось. Но с Россией сравнивать эти изменения нельзя все равно. В КНДР рисунок перемен совсем другой: нет четкого разделения на оттепель и заморозки”

Джон Хен Му это объясняет тем, что политическая линия партия всегда менялась с приходом к власти очередного вождя. К примеру, в годы правления уже постаревшего Ким Ир Сена в стране как будто бы наблюдалось послабление. Однако как только к власти пришел Ким Чен Ир, подобные веяния тут же улетучились, если не сказать, что стало еще жестче, чем было.

«Северокорейцы в возрасте говорят, что при Ким Ир Сене было лучше, что не было таких уж жутких репрессий. Сам я так не считаю. Во время жесткого периода правления Ким Ир Сена я был ребенком и репрессий на себе не испытал. Но я вспоминаю свое окружение, друзей родителей, знакомых людей, многие из которых пострадали. Из шестидесяти трех человек, которые учились со мной в школе, осталось только тринадцать»

Особой разницы в режиме правления двух вождей герой не видит. Ведь нельзя сравнивать количеством пропавших или ликвидированных людей. При этом, Джон приводит параллель между СССР и КНДР.

«Ким Ир Сен и Ким Чен Ир были в десять раз суровее Сталина»

Партиец с фигой в кармане