Обыкновенная история, отзывы на спектакль, постановка Гоголь-центр – Афиша-Театры

Стоило только перенести действие из XIX века в наш, и вся история, рассказанная в романе Гончарова, буквально ожила. Вообще актуализация классики на сцене (хорошая!) – это прекрасная возможность возродить интерес к произведению и вступить в диалог с автором.

Акценты, которые расставил режиссер Кирилл Серебренников, отличаются от акцентов Гончарова. И вдвойне интересно посмотреть не буквальный пересказ, а собственную интерпретацию режиссера, когда начинают звучать обертона текста.

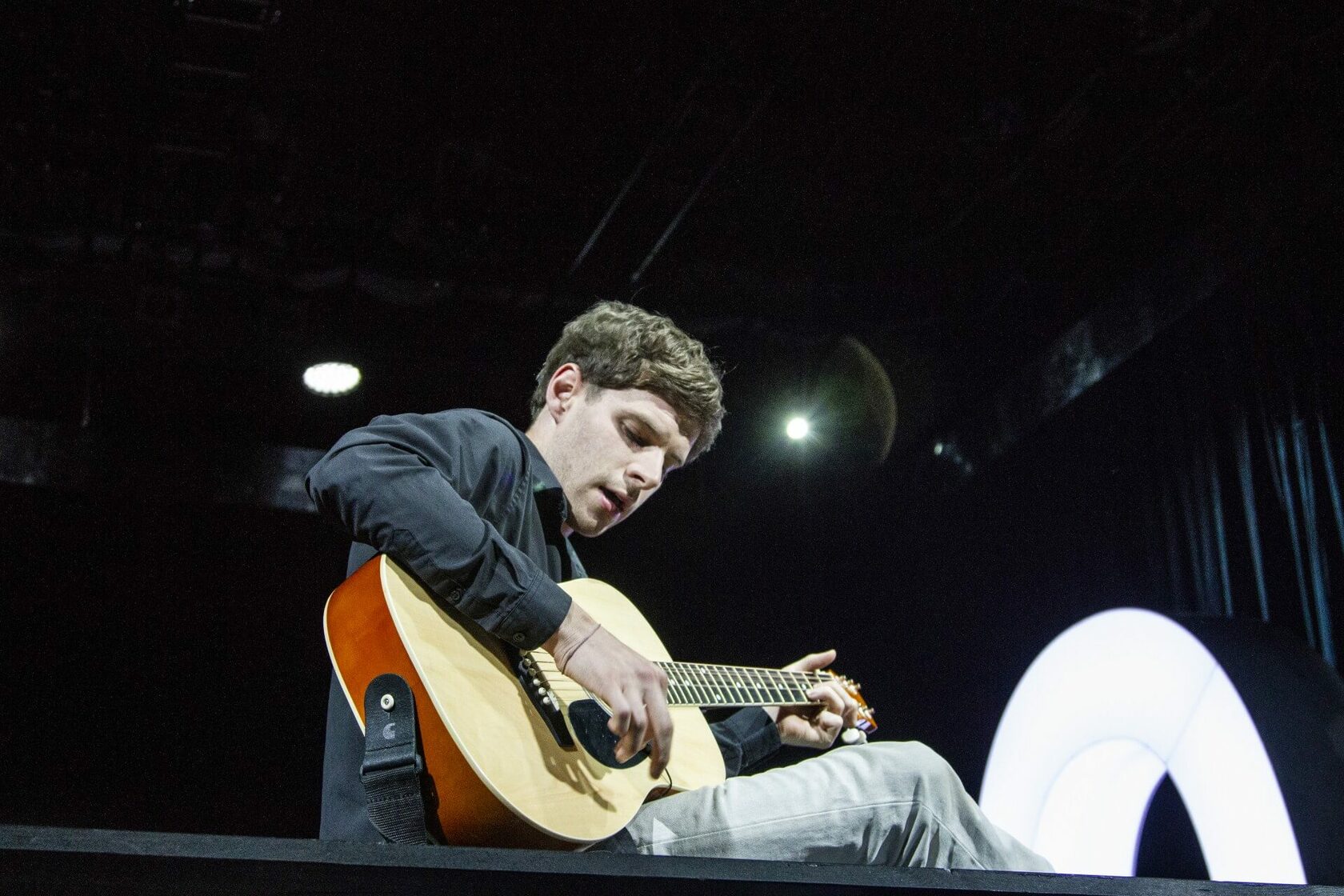

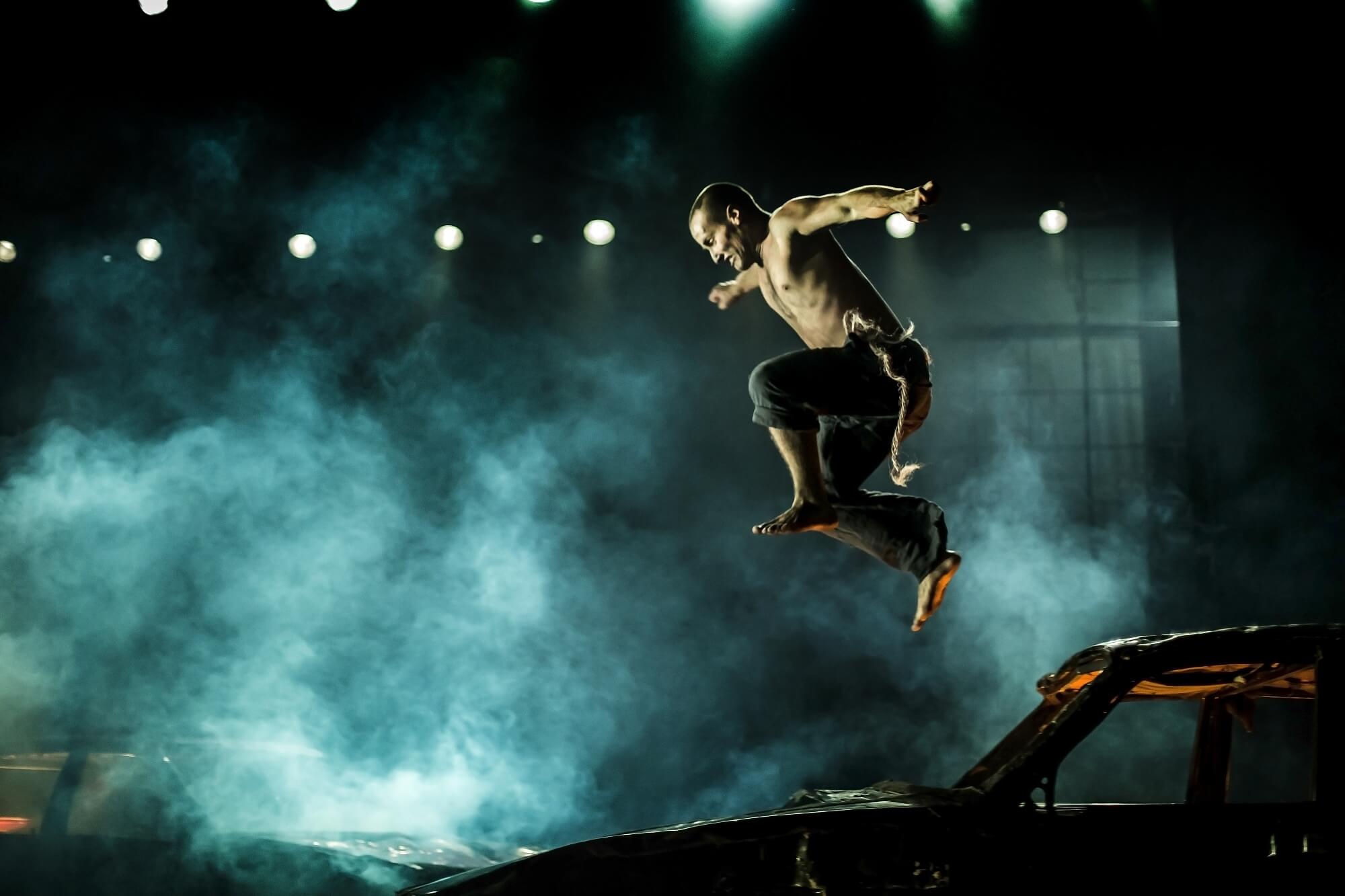

Начинается с игры на гитаре младшего Адуева, который полон юношеского протеста ко всему тому, что сам потом будет олицетворять, как вы помните. Его собирают в дорогу мать, любимая Соня и друг. Акцент на том, что они из деревни, но не поместья XIX века, а деревни настоящего времени, где ходят в спортивках и выражают эмоции бесхитростно и бурно. Вся сцена белая, сбоку светятся неоновые буквы слова «мама», на главном герое белый свитер с разноцветным жизнерадостным узором у шеи. И вот все его проводили, и сцену начинают разбирать, из под ног забирают последнюю панельку белого же цвета (то есть в метафорическом плане почвы под ногами у героя больше нет) и все погружается во мрак. Оставшееся действие оформлено с помощью черного цвета. На сцене 3 неоновых буквы О очень напоминают объекты современного искусства, которые вполне могли бы выставляться в качестве инсталляции в Гараже, например. Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.

И вот все его проводили, и сцену начинают разбирать, из под ног забирают последнюю панельку белого же цвета (то есть в метафорическом плане почвы под ногами у героя больше нет) и все погружается во мрак. Оставшееся действие оформлено с помощью черного цвета. На сцене 3 неоновых буквы О очень напоминают объекты современного искусства, которые вполне могли бы выставляться в качестве инсталляции в Гараже, например. Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.

За исключением этого факта и вставок типа «а ты часом не пидор?», когда Адуев постоянно лезет обниматься, первый акт проходит полностью по сценарию романа.

Саша влюбляется, а потом страдает от любви, пишет глупые стихи, а дядя учит Сашу пить и развенчивает «идеалы бобра» (шутейка).

Во втором акте Серебренников уходит от романа и дополняет его вполне реалистичным развитием жизни Саши, как бы пишет свой фанфик. Он сводит его со старухой, которой нужно вскружить голову, чтобы она не мешала бизнесу. Естественно, в голову сразу приходит аналогия с Галкиным и Пугачевой😩

Картина совсем мрачная. Звучит проклятие городу. Тоже в стихах, но уже без всякой иронии, а наоборот, с кульминационным пафосом. Именно Москва становится виновата в том, что прививаются ложные идеалы. Саша кричит: «Я понимаю, что это ложь, но это какая-то железная ложь, я ничего не могу с ней поделать». Из-за этого акцента, поставленного Серебренниковым, история из романа о взрослении превращается в историю типа трагедии Есенина или, если кто любит попроще, типа фильма «Гламур» Кончаловского или книги «Духless» Минаева.

Три О в какой-то момент выстраиваются в слово Moscow, где M – знак метро, а S – знак доллара на табло в обменнике, они подавляют своей монументальностью маленькую надпись «мама», которую выносит мать. Она начинает голосить в лучших фольклорных традициях, на что Саша ей отвечает: «Что ты меня оплакиваешь, как будто я умер? Я позвоню тебе». И она говорит: «Да как же ты мне позвонишь, я же умерла!» Все настоящее, все олицетворяющее любовь умирает: его мать и жена дяди Лиза. Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.

Она начинает голосить в лучших фольклорных традициях, на что Саша ей отвечает: «Что ты меня оплакиваешь, как будто я умер? Я позвоню тебе». И она говорит: «Да как же ты мне позвонишь, я же умерла!» Все настоящее, все олицетворяющее любовь умирает: его мать и жена дяди Лиза. Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.

Можно было бы подумать в сложившейся ситуации: зря он уехал в Москву, надо было остаться в деревне. Но Серебренников эту мысль отклоняет, показывая, как обстоят дела в этой самой деревне, куда Саша приезжает на похороны матери. Его первая любовь Соня торгует искусственными цветами так же, как дядя Петя торгует искусственным светом. Я думаю, мотив искусственности объединяет эти два мира, где настоящему нет места.

Интересно также сопоставить два монолога – монолог мужа Сони Вити, который крадет цветы с кладбища и удивляется, зачем они вообще там нужны, ведь мертвым и без них хорошо, и монолог Лизы перед смертью, которая говорит о том же самом: «Наконец-то мне стало так легко и ничего уже не надо».

К чему я веду? И к чему, как мне кажется, ведет Серебренников? Это становится понятно в финальной сцене. Появляется практически неузнаваемый Александр, весь в черном, прихрамывающий, с зализанными волосами и вставными зубами и дядя в солнцезащитных очках. Сидят у гроба Лизы (цветы, кстати, те же, что и у матери – белые голландцы). Саша предлагает дяде стать его замом, так как он теперь министр света. Он даже придумал девиз, рекламный слоган: «Лучше нету того света». Естественно, это игра слов, из которых мы можем сделать вывод, что и жизнь в деревне, и жизнь в городе, а значит, жизнь сама по себе не терпит ничего настоящего, убивает и перемалывает все зачатки искренних чувств и смеется над идеалами добра, превращая их в идеалы бобра. И это уже не весело, это и вправду страшно. На том свете лучше.

Дядя в очках тоже не случайно. Он как бы не может больше видеть этот искренний свет, потому что он забрал у него любовь – Лизу. И признает, что был слепым.

Последним аккордом спектакля становится дорожка огня, пущенная прямо по столу, за которым сидят герои. В физическом плане так, видимо, показана кремация тела Лизы, а в метафизическом – это очистительное пламя. Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.

В физическом плане так, видимо, показана кремация тела Лизы, а в метафизическом – это очистительное пламя. Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.

Во всей истории, рассказанной в спектакле, выходит, что нет виноватых людей, виновата среда, которая определяет сознание, виновата Москва и виноват «жестокий век» — других, не жестоких, похоже, на этом свете и не бывает.

Все отзывы о спектакле «Обыкновенная история» – Афиша-Театры

Стоило только перенести действие из XIX века в наш, и вся история, рассказанная в романе Гончарова, буквально ожила. Вообще актуализация классики на сцене (хорошая!) – это прекрасная возможность возродить интерес к произведению и вступить в диалог с автором.

Акценты, которые расставил режиссер Кирилл Серебренников, отличаются от акцентов Гончарова. И вдвойне интересно посмотреть не буквальный пересказ, а собственную интерпретацию режиссера, когда начинают звучать обертона текста.

И вдвойне интересно посмотреть не буквальный пересказ, а собственную интерпретацию режиссера, когда начинают звучать обертона текста.

Начинается с игры на гитаре младшего Адуева, который полон юношеского протеста ко всему тому, что сам потом будет олицетворять, как вы помните. Его собирают в дорогу мать, любимая Соня и друг. Акцент на том, что они из деревни, но не поместья XIX века, а деревни настоящего времени, где ходят в спортивках и выражают эмоции бесхитростно и бурно. Вся сцена белая, сбоку светятся неоновые буквы слова «мама», на главном герое белый свитер с разноцветным жизнерадостным узором у шеи. И вот все его проводили, и сцену начинают разбирать, из под ног забирают последнюю панельку белого же цвета (то есть в метафорическом плане почвы под ногами у героя больше нет) и все погружается во мрак. Оставшееся действие оформлено с помощью черного цвета. На сцене 3 неоновых буквы О очень напоминают объекты современного искусства, которые вполне могли бы выставляться в качестве инсталляции в Гараже, например. Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.

Я, кстати, не удивлюсь, если так и было, потому что декорации к спектаклю «Сон в летнюю ночь» перекочевали на сцену прямо с выставки «Тарковский – space» в Галерее на Солянке. Понятно, что три буквы О обозначают в первую очередь трилогию Гончарова, но это еще и знак отсутствия чувств в этом мире, и нули денежные. Такой вот емкий символ находит Серебренников в оформлении сценического пространства. Причем это не просто символ, у него есть и реалистическое объяснение – дядя торгует искусственным светом.

За исключением этого факта и вставок типа «а ты часом не пидор?», когда Адуев постоянно лезет обниматься, первый акт проходит полностью по сценарию романа.

Саша влюбляется, а потом страдает от любви, пишет глупые стихи, а дядя учит Сашу пить и развенчивает «идеалы бобра» (шутейка).

Во втором акте Серебренников уходит от романа и дополняет его вполне реалистичным развитием жизни Саши, как бы пишет свой фанфик. Он сводит его со старухой, которой нужно вскружить голову, чтобы она не мешала бизнесу. Естественно, в голову сразу приходит аналогия с Галкиным и Пугачевой😩

Естественно, в голову сразу приходит аналогия с Галкиным и Пугачевой😩

Картина совсем мрачная. Звучит проклятие городу. Тоже в стихах, но уже без всякой иронии, а наоборот, с кульминационным пафосом. Именно Москва становится виновата в том, что прививаются ложные идеалы. Саша кричит: «Я понимаю, что это ложь, но это какая-то железная ложь, я ничего не могу с ней поделать». Из-за этого акцента, поставленного Серебренниковым, история из романа о взрослении превращается в историю типа трагедии Есенина или, если кто любит попроще, типа фильма «Гламур» Кончаловского или книги «Духless» Минаева.

Три О в какой-то момент выстраиваются в слово Moscow, где M – знак метро, а S – знак доллара на табло в обменнике, они подавляют своей монументальностью маленькую надпись «мама», которую выносит мать. Она начинает голосить в лучших фольклорных традициях, на что Саша ей отвечает: «Что ты меня оплакиваешь, как будто я умер? Я позвоню тебе». И она говорит: «Да как же ты мне позвонишь, я же умерла!» Все настоящее, все олицетворяющее любовь умирает: его мать и жена дяди Лиза. Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.

Умер и старый Саша, полный надежд на светлое будущее, поэтому не зря оплакивала его мать и не зря звучала песенка, еще только когда он попал в Москву: «Ты носишь имя будто жив. Но ты мертв».Его блеск в глазах, которого «было много», заменил свет неона.

Можно было бы подумать в сложившейся ситуации: зря он уехал в Москву, надо было остаться в деревне. Но Серебренников эту мысль отклоняет, показывая, как обстоят дела в этой самой деревне, куда Саша приезжает на похороны матери. Его первая любовь Соня торгует искусственными цветами так же, как дядя Петя торгует искусственным светом. Я думаю, мотив искусственности объединяет эти два мира, где настоящему нет места.

Интересно также сопоставить два монолога – монолог мужа Сони Вити, который крадет цветы с кладбища и удивляется, зачем они вообще там нужны, ведь мертвым и без них хорошо, и монолог Лизы перед смертью, которая говорит о том же самом: «Наконец-то мне стало так легко и ничего уже не надо».

К чему я веду? И к чему, как мне кажется, ведет Серебренников? Это становится понятно в финальной сцене. Появляется практически неузнаваемый Александр, весь в черном, прихрамывающий, с зализанными волосами и вставными зубами и дядя в солнцезащитных очках. Сидят у гроба Лизы (цветы, кстати, те же, что и у матери – белые голландцы). Саша предлагает дяде стать его замом, так как он теперь министр света. Он даже придумал девиз, рекламный слоган: «Лучше нету того света». Естественно, это игра слов, из которых мы можем сделать вывод, что и жизнь в деревне, и жизнь в городе, а значит, жизнь сама по себе не терпит ничего настоящего, убивает и перемалывает все зачатки искренних чувств и смеется над идеалами добра, превращая их в идеалы бобра. И это уже не весело, это и вправду страшно. На том свете лучше.

Появляется практически неузнаваемый Александр, весь в черном, прихрамывающий, с зализанными волосами и вставными зубами и дядя в солнцезащитных очках. Сидят у гроба Лизы (цветы, кстати, те же, что и у матери – белые голландцы). Саша предлагает дяде стать его замом, так как он теперь министр света. Он даже придумал девиз, рекламный слоган: «Лучше нету того света». Естественно, это игра слов, из которых мы можем сделать вывод, что и жизнь в деревне, и жизнь в городе, а значит, жизнь сама по себе не терпит ничего настоящего, убивает и перемалывает все зачатки искренних чувств и смеется над идеалами добра, превращая их в идеалы бобра. И это уже не весело, это и вправду страшно. На том свете лучше.

Дядя в очках тоже не случайно. Он как бы не может больше видеть этот искренний свет, потому что он забрал у него любовь – Лизу. И признает, что был слепым.

Последним аккордом спектакля становится дорожка огня, пущенная прямо по столу, за которым сидят герои. В физическом плане так, видимо, показана кремация тела Лизы, а в метафизическом – это очистительное пламя. Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.

Его теплое рыжее мерцание такое живое по сравнению с мертвенным холодным блеском неона. И зрители завороженно смотрят, как все горит синим пламенем в прямом и переносном смысле. И музыка фортепиано делает концовку скорее лиричной, чем страшной.

Во всей истории, рассказанной в спектакле, выходит, что нет виноватых людей, виновата среда, которая определяет сознание, виновата Москва и виноват «жестокий век» — других, не жестоких, похоже, на этом свете и не бывает.

Билеты на спектакль «Обыкновенная история» в театре «Гоголь-центр».

16+

Обыкновенная история

По роману Ивана Гончарова

Режиссер, художник, автор инсценировки — Кирилл Серебренников

Художник по свету — Игорь Капустин

Ассистент художника по костюмам — Максим Назаров

Видеохудожник — Илья Шагалов

Звукорежиссеры: Антон Фешин, Станислав Перевезенцев

Спецэффекты — Александр Елисеенков

Действующие лица и исполнители:

Саша Адуев — Филипп Авдеев

Петр Иванович Адуев — Алексей Агранович

Мама Саши, Марья Михайловна Любецкая — Светлана Брагарник

Юлия Тафаева — Ольга Науменко

Лиза — Екатерина Стеблина / Светлана Мамрешева

Соня — Мария Селезнева

Надя Любецкая — Яна Иртеньева / Александра Ревенко

Виктор, Князь — Иван Фоминов

и другие.

Кирилл Серебренников: «У русской классической литературы страшная судьба: она ссылается в школу, в школьную программу и становится любимым материалом для ТЮЗов. Но во второй половине XIX века, когда «Обыкновенная история» вышла, она была одним из самых полемичных и ярких романов, самых обсуждаемых и вызывала такие же острые дискуссии, как те, что проходят сейчас вокруг книг Владимира Сорокина или Захара Прилепина. Словом, это была сильная по своему воздействию литература. Хотелось бы, чтобы у нас она прозвучала на таком же уровне остроты и полемичности».

Молодой и восторженный Александр Адуев приезжает в Петербург из провинции, готовый покорить весь мир. Очень скоро все его идеалы оказываются растоптаны, а сам он повторяет судьбу своего практичного и бесстрастного дяди Петра. Чем эта история обернулась бы в XXI веке? Каким Адуев был бы сегодня? Что изменилось в российской жизни за 150 лет?

Продолжительность спектакля — два часа 40 минут с одним антрактом.

Купить билеты на спектакль «Обыкновенная история» можно на сайте redkassa.

Онлайны “Гоголь-центра” продолжат спектакли Серебренникова и концерт

Воскресные показы ГЦ продолжатся 17 мая спектаклем Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”.

“Гоголь-центр” анонсировал программу онлайн-трансляций до конца мая. Напомним, проект “Гоголь-Online” стартовал 25 марта – первым был показан спектакль-концерт “Наша Алла”, придуманный и поставленный Кириллом Серебренниковым. Впоследствии ГЦ пришёл к постоянному графику трансляций: показ проводится в воскресенье в 20:00 по московскому времени, а на следующий день в 15:00 проходит повтор. Трансляции проходят только в режиме реального времени на всех интернет-платформах “Гоголь-центра” – на сайте театра, на YouTube-канале и в соцсетях (Facebook, Instagram).

17 мая в 20:00 и 18 мая в 15:00 “Гоголь-центр” покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”. В основе – пьеса Серебренникова по одноимённому роману Ивана Гончарова.

Серебренников “транспонировал” реальность Петербурга 19 века в современную Москву (именуемую в тексте, впрочем, только “городом”). “Сюжет Гончарова про Сашу Адуева актуален и в 19 веке, и в 20-ом, и в 21-м, – рассказывал Кирилл Серебренников в тексте о спектакле, опубликованном ГЦ в 2019 году. – Ничего не поменялось. В пьесе я просто перевёл этот роман с языка 19 века на язык 21 века, сохранив практически все сюжетные линии, героев, смыслы, принцип отношений, просто буквально выступил переводчиком с одного русского языка на другой русский язык. (…) “Обыкновенная история” – роман про инициацию, физиологический очерк о расчеловечивании, о дегуманизации. Саша Адуев – не герой нашего времени, он и есть время. Это не исключительный характер, который свойственен какому-то этапу, какой-то эпохе.

Первые показы (“открытые репетиции”) “Обыкновенной истории” прошли 14 и 15 ноября 2014 года в рамках проекта “Платформа” на “Винзаводе”, премьера спектакля прошла 12 марта 2015 года – уже в “Гоголь-центре”.

Главные роли – Саши и Петра Адуевых – играют Филипп Авдеев и Алексей Агранович соответственно. Для Аграновича эта работа стала дебютом на сцене ГЦ – впоследствии к “Обыкновенной истории” прибавились “Маленькие трагедии” Кирилла Серебренникова; кроме того, он принимал участие в сыгранном один раз спектакле “Похороны Сталина” (запись этой постановки Серебренникова уже была показана в числе карантинных трансляций). Также в спектакле заняты Светлана Брагарник, Ольга Науменко, Екатерина Стеблина, Яна Иртеньева, Мария Селезнёва, Иван Фоминов, Евгений Харитонов, Андрей Поляков.

Важной частью действия стал вокальный цикл “Пять коротких откровений”, написанный Александром Маноцковым на текст Откровения Иоанна Богослова, для двух сопрано, низкого академического женского вокала, фортепиано и любительского синтезатора.

24 мая в 20:00 и 25 мая в 15:00 “Гоголь-центр” покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Кафка”. В основе – написанная по заказу режиссёра пьеса Валерия Печейкина.

Премьерой “Кафки”, которая прошла 29 и 30 июня 2016 года, “Гоголь-центр” закрыл сезон 2015-2016.

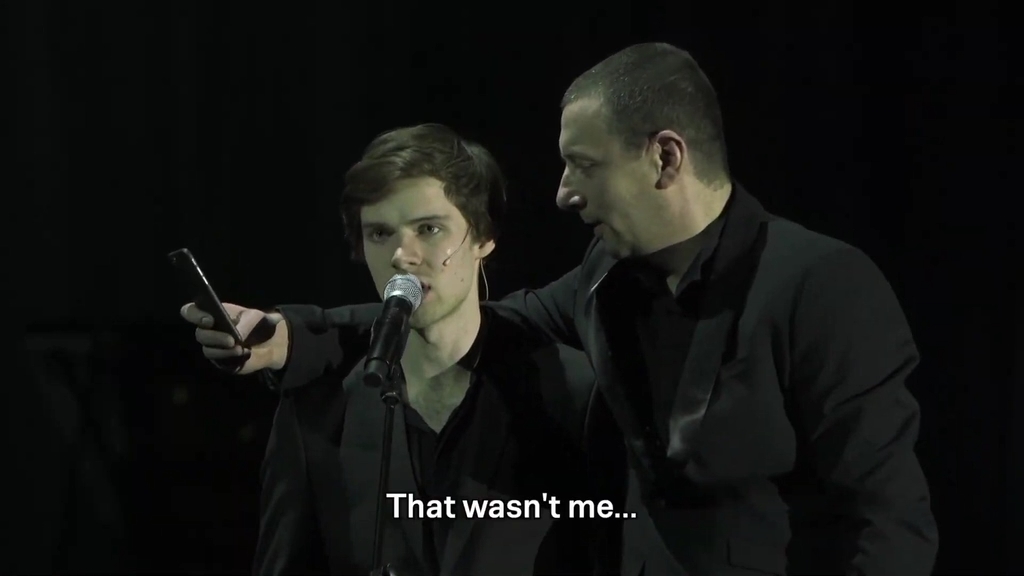

“Мне в спектакле “Кафка” хотелось эстетики кино, подлинности в деталях…” – рассказывал Кирилл Серебренников в тексте “Эффект Кафки”, опубликованном в 2019 году, и описывал первую сцену-пролог спектакля (в пьесе она называется “Кастинг голоса Кафки”): “…Идёт поиск голоса Кафки, мы ищем голос Кафки, каким голосом он будет говорить. Лицо Кафки – на экране, артистам надо попасть в его артикуляцию… Мне нравится использовать идею расщепления голоса и тела, звука и изображения – в этом есть источник энергии… Деконструкция человека на голос и тело, на плоть и душу даёт возможность понять, из чего он по-настоящему состоит. Только в театре и поэзии человека можно разобрать на запчасти, а потом собрать в нечто другое…”.

Заглавную роль сыграл Семён Штейнберг. Кроме него, в спектакле заняты Один Байрон (после приглашения в этот спектакль актёр вернулся в “Гоголь-центр” и вообще в Россию), Евгений Харитонов, Никита Кукушкин, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Ирина Выборнова, Олег Гущин, Евгений Сангаджиев, Антон Васильев, Сергей Галахов, Ирина Брагина, Юлия Лобода и Марат Домански, а также Андрей Поляков, Дмитрий Жук и Игорь Гореликов.

31 мая в 20:00 и 1 июня в 15:00 театр покажет запись концерта “7 лет. День рождения ГЦ”, который прошёл 2 февраля 2020 года.

Традиционный концерт ко дню рождения театра проходит в ГЦ 2 февраля в закрытом формате – на него приглашаются гости из числа резидентов и друзей театра, а в последние несколько лет и ограниченное число зрителей (например, по итогам розыгрыша в соцсетях). Тем не менее, эти закрытые праздники и устраиваемые силами актёров ГЦ и приглашённых артистов для большинства зрителей становились доступными лишь в виде коротких видеофрагментов – отдельных номеров, которые “Гоголь-центр” публиковал на своём YouTube-канале.

Концерт “7 лет. День рождения ГЦ” примечателен не только тем, что является самым новым – последним по счёту – празднованием дня рождения театра. Ведущим вечера был Кирилл Серебренников (а также Александр Гудков) – два предыдущих именинных концерта, включая первый юбилей театра, худрук ГЦ пропустил из-за полуторагодичного домашнего ареста.

На видео ниже – единственный на сегодня опубликованный фрагмент этого концерта: двойной кавер на песни Eurythmics и Rammstein исполняют актёр ГЦ Александр Горчилин и солистка Пермской оперы (а также участница спектакля Кирилла Серебренникова “Барокко” в “Гоголь-центре”) Надежда Павлова.

«Обыкновенная история» стала сенсацией «Гоголь-Центра»

Замечательный русский писатель Гончаров, всего одним романом входивший в программу советской школы, как никто пришелся к нашему времени.

В инсценировке Серебренникова сюжетная линия не изменена вовсе — из пункта «А» (одна деревня российской губернии) вышел мальчик Саша Адуев (с гитарой, идеалами и мечтами) в пункт «Б» — российскую столицу с чистыми намерениями покорить неприступную своим талантом. Там живет его дядя Петр Иванович Адуев, дельный, солидный, но весьма циничный господин, окатывающий разгоряченного племянничка своей трезвостью, как холодным душем. Столкновение юношеского идеализма и умудренного опытом цинизма — главный конфликт романа Гончарова, неизменнен во все времена. Только наше время придало ему особую остроту и жестокость.

Из досье «МК»: свой первый роман «Обыкновенная история» Иван Гончаров написал в возрасте 35 лет и был опубликован в журнале «Современник». Его часто сравнивали с романом «Отцы и дети». Имеет удачную сценическую судьбу: «Обыкновенная история» 1970-го года в постановке Галины Волчек получила государственную премию, а Олег Табаков (Адуев-младший) и Михаил Казаков (Адуев-старший) считались эталонными исполнителями этих ролей. Именно Табакову, который в этом году отмечает юбилей, Кирилл Серебренников посвящает свой спектакль.

Его часто сравнивали с романом «Отцы и дети». Имеет удачную сценическую судьбу: «Обыкновенная история» 1970-го года в постановке Галины Волчек получила государственную премию, а Олег Табаков (Адуев-младший) и Михаил Казаков (Адуев-старший) считались эталонными исполнителями этих ролей. Именно Табакову, который в этом году отмечает юбилей, Кирилл Серебренников посвящает свой спектакль.

На сцене — только свет и тень в прямом смысле слова: успешный и богатый Адуев-старший оказался монополистом на рынке светового оборудования. Оно же становится декорацией: три гигантские буквы «О» бьют в зал холодным неоном и в различных комбинациях разбивают мрачноватое пространство. Тот редкий случай, когда сценографическое решение становятся выразительнейшей метафорой (свет и тень, черное и белое), продолжающейся в костюмах (автор — сам Серебренников). Монохром скучноватый, но стильный у Серебренникова настолько богат смысловыми оттенками (больше 50-ти?), которые позволяют избежать плоских ответов на плоские вопросы: кто хорош/плох? кто прав/неправ? и какие ценности нынче в ходу?

В «Обыкновенной истории» режиссер не стал отвечать на, как выясняется, обыкновенные вопросы: с помощью Гончарова он рассмотрел время и поколения, пожившие или родившиеся в Новой России. Один прошел тяжкие круги российского бизнеса (от малиновых пиджаков до дорогущих от Франческо Смалто или Патрика Хельмана), без лирики, циничен, эффекттивен, умен как черт, но ум почему-то приносит свою порцию горя. Его антипод — милый поэт-губошлеп, порывист, но инфантилен и с атрафированым чувством ответственности. Свои симпатии режиссер не скрывает — они на стороне Адуева-старшего. Серьезное исследование, похожее на дуэль с печальным концом — никто не убит, но живые, точно трупы дядя с племянником сидят на кладбищенской скамейки и мертвыми глазами смотрят в зал.

Один прошел тяжкие круги российского бизнеса (от малиновых пиджаков до дорогущих от Франческо Смалто или Патрика Хельмана), без лирики, циничен, эффекттивен, умен как черт, но ум почему-то приносит свою порцию горя. Его антипод — милый поэт-губошлеп, порывист, но инфантилен и с атрафированым чувством ответственности. Свои симпатии режиссер не скрывает — они на стороне Адуева-старшего. Серьезное исследование, похожее на дуэль с печальным концом — никто не убит, но живые, точно трупы дядя с племянником сидят на кладбищенской скамейки и мертвыми глазами смотрят в зал.

Интерес к почти трехчасовой дуэли (зал не дышит) обусловлен игрой актеров. В роли Адуева-младшего Филипп Авдеев, а вот в роли его дядюшки совершенно неожиданно для всех выступил Алексей Агранович, которого в Москве знают прежде всего как владельца собственной компании, продюсера, постановщика церемоний открытия Московского кинофестиваля. Удивительно, но именно Агранович, его игра придают действию особую достоверность, и в результитате делают спектакль Серебренникова более чем успешным. Не раскрашенная в черно-белые тона картинка, а глубокий портрет поколений на фоне времени. Кажется, что Агранович даже не играет в предлагаемых обстоятельствах, а существует в них, поскольку они привычны для него. Пожив и поварившись в постперестроечной мясорубке, похоже, он готов подписаться под многими текстами Гончарова. Интервью с актером после спектакля.

Не раскрашенная в черно-белые тона картинка, а глубокий портрет поколений на фоне времени. Кажется, что Агранович даже не играет в предлагаемых обстоятельствах, а существует в них, поскольку они привычны для него. Пожив и поварившись в постперестроечной мясорубке, похоже, он готов подписаться под многими текстами Гончарова. Интервью с актером после спектакля.

— Алексей, мне кажется или действительно вы так хорошо знаете бизнес-среду, о которой идет речь в спектакле?

— Я знаю эту драму и в самом себе. Деньги — да, важная вещь, но мне знакома драма человека, который убедил себя в том, что ему не даны от Бога уникальные способности, и он стал замещать природу здравым смыслом и эффективностью. Жизнь — жестокая вещь, ты постоянно становишься перед выбором, который касается не только работы, но и личной жизни.

— Все-таки, внесите ясность: у вас есть актерское образование? У вас замечательная сценическая речь, так легко чувствуете себя на сцене.

— Меня отчислили с третьего курса ВГИКа, я учился у Альберта Филозова. Играл в спектакле «Чайка», немного поработал у Трушкина, но это было 20 лет назад, и с тех пор в драме я не играл.

— А как же вы попали в эту необыкновенную для вас историю?

— С Кириллом Серебренников я встречался в разных компаниях. И он меня как-то спросил, не знаю ли я артиста такого-то возраста, с такими качествами — в общем, описал меня. Я назвал ему нескольких, он сказал, что знает, но что-то там не получается. «А ты сам попробовать не хочешь?» — спросил он. Я задумался, я не был уверен в себе и он не был уверен во мне. Но потом я решил, что от таких предложений не отказываются. У меня до сих пор ощущение, что я оказался в плохой/хорошей американской драме.

— Видели записи того легендарного спектакля с Казаковым и Табаковым?

— Нет, больше скажу, я и роман до этого не читал. Смотреть боялся, теперь, когда уже сыграли, посмотр..

— А вы-то сами как для себя решаете дилему: убийственный цинизм или безответственный идеализм?

— Тут правды нет никакой. В каждом из нас живет два Адуевых и оставаться одним из них в чистом виде, значит, быть или идиотом или законченным циником. Надо доверяться Богу, судьбе — делай что должно, и будь что будет. Для меня в этом спектакле очень важен финал, который придумал Кирилл — это такой реквием по исчезающему человеческому виду. Пришли новые люди, но… мы же их сами вырастили. В ничто всё превращается — в этом главная заслуга и высказывание Кирилла.

В каждом из нас живет два Адуевых и оставаться одним из них в чистом виде, значит, быть или идиотом или законченным циником. Надо доверяться Богу, судьбе — делай что должно, и будь что будет. Для меня в этом спектакле очень важен финал, который придумал Кирилл — это такой реквием по исчезающему человеческому виду. Пришли новые люди, но… мы же их сами вырастили. В ничто всё превращается — в этом главная заслуга и высказывание Кирилла.

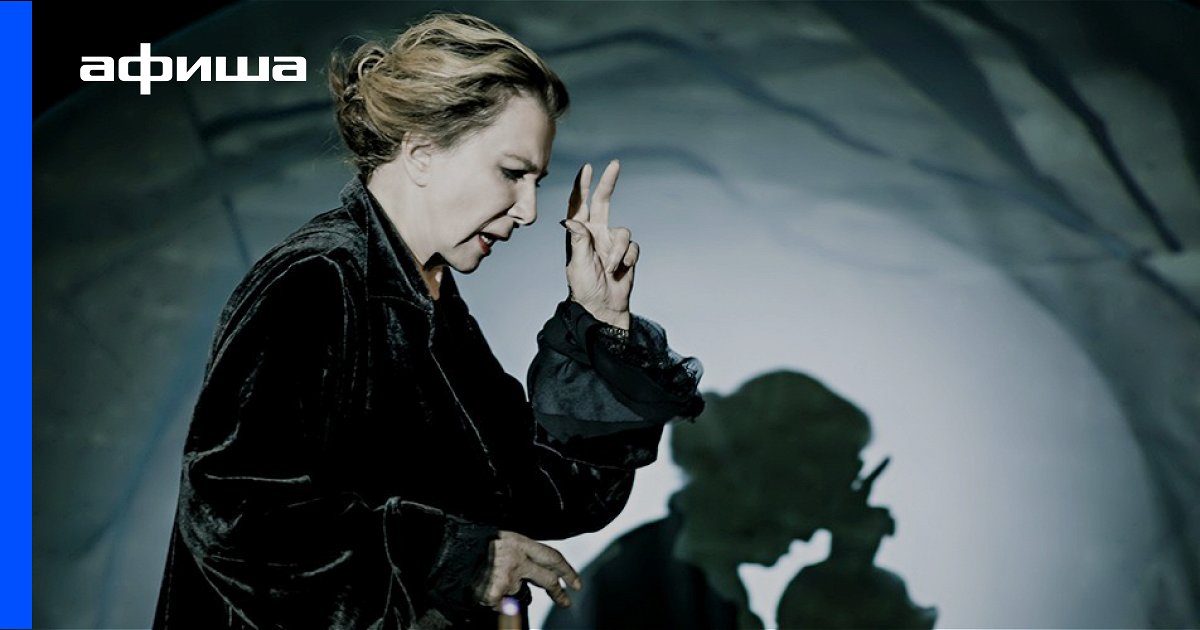

В «Обыкновенной истории» заняты, как это часто бывает у Серебренникова, новое поколение (замечательный Филипп Авдеев, Екатерина Стеблина) и актеры бывшей труппы театра Гоголя — Светлана Брагарник (у нее две роли) и Ольга Науменко (невеста Жени Лукашина из «Иронии судьбы»). Надо сказать, что последняя имеет по сути один выход (не считая пения в трио на заднем плане), но один выход дорогого стоит.

Рецензия на спектакль «Обыкновенная история», Гоголь-центр. Жил-был мальчик

Рецензия на спектакль «Обыкновенная история», Гоголь-центр.

Жил-был мальчик

Жил-был мальчикВряд ли на эту «Обыкновенную историю» стоит вести школьников с благой целью знакомства с классикой. Не потому что спектакль им не понравится (скорее, наоборот), а потому что к классическому тексту Гончарова он имеет весьма отдаленное отношение.

Кирилл Серебренников не только перенёс действие романа из XIX века в наше время, но и сам текст переписал и изменил. Нет, герои все те же. Саша Адуев, восторженный двадцатилетний «вьюноша» из провинции всё также собирается покорять столицу. Разумеется, с гитарой и мечтой изменить этот мир, который прогнется, а город будет «под подошвой».

Но столица, как водится, слезам не верит и блеск в глазах если и сохраняет, то только благодаря кокаину. Не изменишься – не выживешь. Филиппу Авдееву эта трансформация удаётся (хотя, а что ему не удается?), с азартом наблюдаешь, как из наивного мальчика он превращается в беспринципного хлыща-чиновника со стеклянным взглядом.

Весь столичный цинизм материализуется (опять же по тексту классика) в лице дяди — Петра Адуева. Он успешен, беспринципен и точен в своих определениях и прогнозах. Он «отвечает за свет» буквально – продает неоновую рекламу. И может, конечно, Алексей Агранович не самый главный актёр нынешнего времени, но харизмы его хватает на весь спектакль (и зал), очень уж он органичен и убедителен в роли «учителя жизни». Дядя разбивает Сашину гитару, смеётся над его влюбленностью (сначала в Соню, потом в Надю), предсказывает всё, что случится с юношескими идеалами, друзьями, женщинами. Себя только до конца не может предсказать в этой матрице – и его горе, его настоящие слёзы по умершей жене в финале ещё сильнее оттеняют все метаморфозы, произошедшие с племянником. Получилось, что весь спектакль мы невольно (и может, вопреки первоисточнику) симпатизируем не инфантильному и безответственному Сашеньке, а именно дяде, Петру Ивановичу.

Отдельно хочется сказать про Маму, ее играет народная артистка Светлана Брагарник, одна из немногих оставшихся в труппе ГЦ после прихода туда Серебренникова в 2013 году. Все ее монологи и наставления сыну, сборы сумок и письмо дядюшке – она нелепая, занудная, узнаваемая, трогательная. Может поэтому так пронзительно звучит ее «сынок, как же ты мне позвонишь, если я уже умерла?».

Все ее монологи и наставления сыну, сборы сумок и письмо дядюшке – она нелепая, занудная, узнаваемая, трогательная. Может поэтому так пронзительно звучит ее «сынок, как же ты мне позвонишь, если я уже умерла?».

Не знаю, уместно ли, говоря о театральной постановке, использовать определение «стильный», но уж очень хочется. Костюмы («50 оттенков чёрного», не иначе), свет, лаконичные декорации (огромные неоновые буквы-трансформеры – то, что врезается в память с первого взгляда). И знак «М» как символ не только метро, но и столичных скоростей. И миражей.

Смотришь и понимаешь, что лучше и безнадежнее истории про нашу обыкновенную жизнь тебе давно не рассказывали. Как заметил кто-то из зрителей в антракте:

В десятиминутной сцене с кладбищенскими цветами уместилось всё, что можно сказать о жизни в российской провинции в 2018 году.

Сквозь иронию, гротеск, плохенькие песни Сашиного сочинения и мрачные речитативы женского трио в глубине сцены, Серебренников (оглядываясь на Гончарова), задаёт вечные вопросы. Это город меняет восторженных на циничных? Или возраст? Время? Обстоятельства? И кто из них этих двоих Адуевых прав, кто честнее, кто выживет?

Это город меняет восторженных на циничных? Или возраст? Время? Обстоятельства? И кто из них этих двоих Адуевых прав, кто честнее, кто выживет?

Осторожным неофитам не стоит бояться «вольного обращения с классикой» – оно здесь очень бережное и эстетически выверенное до миллиметра. Поклонники Гоголь-центра и Кирилла Серебренникова тоже вряд ли уйдут разочарованными, в «Обыкновенной истории» есть всё, за что любят спектакли К.С. Саша Адуев – он про каждого из нас, нравится нам это или нет.

Автор : Иван Гончаров

Режиссер : Кирилл Серебренников

Художник по свету : Игорь Капустин

Ассистент художника по костюмам : Максим Назаров

Видеохудожник : Илья Шагалов

Звукорежиссер: Антон Фешин, Станислав Перевезенцев

В ролях:

Саша Адуев: Филипп Авдеев

Петр Иванович Адуев: Алексей Агранович

Мама Саши / Марья Михайловна Любецкая: Светлана Брагарник

Юлия Тафаева: Ольга Науменко

Лиза: Екатерина Стеблина Светлана Мамрешева

Соня: Мария Селезнева

Надя Любецкая: Яна Иртеньева Александра Ревенко

Виктор / Князь : Иван Фоминов

Василий / Граф / Человек в костюме : Евгений Харитонов

Музыкант / Доктор / Человек в костюме : Андрей Поляков

Место: Гоголь-центр

Продолжительность: 2 часа 40 мин

«Обыкновенная история» в «Гоголь-центре»: как Серебренников ставит классику

Кирилл Серебренников поставил «Обыкновенную историю» в руководимом им «Гоголь-центре», перенеся действие романа Гончарова в современную Москву. Накануне другой спектакль режиссера — «Мертвые души» — стал объектом экспертизы, проводимой Институтом культурного и природного наследия на предмет искажения авторского замысла. «Газета.Ru» вспоминает другие постановки Серебренникова по классическим произведениям.

Накануне другой спектакль режиссера — «Мертвые души» — стал объектом экспертизы, проводимой Институтом культурного и природного наследия на предмет искажения авторского замысла. «Газета.Ru» вспоминает другие постановки Серебренникова по классическим произведениям.

Кирилл Серебренников с «Обыкновенной историей», поставленной в руководимом им «Гоголь-центре» по роману Гончарова, и Независимый профсоюз актеров театра и кино разминулись буквально на один-два дня. Не очень известное объединение артистов попросило подотчетный Минкульту Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева проверить другой спектакль режиссера — «Мертвые души» (а заодно и «Бориса Годунова» и «Карамазовых» Константина Богомолова) — на предмет соответствия авторскому замыслу.

Теперь несколько научных сотрудников, видевших спектакли, а также их коллеги, которые посмотрят постановки в видеозаписи, будут на деньги налогоплательщиков искать ответ на вопрос «что хотел сказать автор?».

Кстати, режиссер, как следует из его последних интервью, и сам не прочь защитить русскую литературу — от попыток нейтрализовать радикализм лучших ее образцов путем присвоения их имен улицам и театрам, а также вечной ссылки в школьную программу и выдачи ореолов святости. Чтобы помочь профсоюзным деятелям искусств и экспертам оценить упущенный ими из внимания новый спектакль и понять, как Серебреников ставит классику, «Газета.Ru» рассказывает об «Обыкновенной истории» в ряду других постановок режиссера по отечественным литературным памятникам XIX века.

Чтобы помочь профсоюзным деятелям искусств и экспертам оценить упущенный ими из внимания новый спектакль и понять, как Серебреников ставит классику, «Газета.Ru» рассказывает об «Обыкновенной истории» в ряду других постановок режиссера по отечественным литературным памятникам XIX века.

«Лес» по Александру Островскому. МХТ, 2004

Серебренников переносит действие пьесы Островского в семидесятые годы XX века. «Лес» выходит в начале нулевых, на заре путинской эпохи — уже тогда режиссер видит параллели между брежневским застоем и «стабильностью» нулевых (восемь лет спустя Константин Богомолов четко заявит о преемственности между этими двумя периодами в спектакле «Год, когда я не родился» на той же сцене МХТ, а спустя еще немного времени стабильность кончится).

Пеньки, усадьба Гурмыжской — здесь пансион с атмосферой довлатовского заповедника: музыкальный лейтмотив спектакля — песня про Беловежскую пущу в исполнении пионерского хора.

В приживале Буланове — комсомольце, отличнике и приспособленце — угадываются манеры российского президента: он как раз приходится ровесником персонажу.

Тем не менее текст Островского не редактируется, но ставится в иной контекст: режиссер легко обходит анахронизмы — так, угрожая «позвонить» и вызвать слугу, Несчастливцев тянется не к колокольчику, а к телефонной трубке; артисты встречаются не на перепутье лесных дорог, а в привокзальном кафе и т.п.

«Господа Головлевы» по Михаилу Салтыкову-Щедрину. МХТ, 2005

Режиссер впервые работает с большой прозой — позже это станет увлечением: он продолжит писать инсценировки русских романов, классических и современных. В отличие от «Леса», никаких особых примет времени в «Головлевых» нет, как нет и прямых указаний на социальные проблемы — в этой постановке Серебренников мыслит метафорой.

Здесь невозможно выделить главный прием: это просто образцовая режиссура, причем достаточно деликатная, если не сказать традиционная.

Вряд ли у Серебренникова отыщется много таких спектаклей, где на первый план выходит игра актеров, а не, например, прочтение материала. Порфирий «Иудушка» Головлев — едва ли не лучшая роль Евгения Миронова: педант и святоша с елейным голосом, обладающим магической властью над окружающими.

«Мертвые души» по Николаю Гоголю. Латвийский национальный театр, 2010 / «Гоголь-центр», 2014

Среди работ Серебренникова именно «Мертвые души» попали в тройку спектаклей, которыми займется экспертиза. Это игровой, карнавальный спектакль, с гэгами, гротескными героями, песнями, жестким режиссерским рисунком. Один из нарочито театральных приемов наверняка насторожит самозваных защитников Гоголя, а именно то, что все женские роли играют мужчины.

Как же, русский классик — и размывание гендера? Правда, театральная традиция переодевания много старше, чем русская литература.

Однако, чтобы понять логику режиссера, не нужно даже оглядываться на историю театральной культуры — достаточно перечитать самого Гоголя. Единство противоположностей — таких, как мужское и женское, одушевленное и неодушевленное, реальное и фантастическое, — в мире писателя повсеместное явление.

«Мертвые души» поставлены так, как они поставлены, не просто по прихоти режиссера, а потому, что литературному приему он подбирал театральный эквивалент.

Гоголь называл свое сочинение поэмой — и как прикажете поступить в спектакле с лирическими отступлениями? Серебренников нашел идеальное решение: их можно пропеть! В топе лучшей музыки для драматического спектакля непременно оказались бы песни Александра Маноцкова на слова Гоголя: к счастью, теперь их можно слушать и смотреть.

«Обыкновенная история» по Ивану Гончарову. «Гоголь-центр», 2015

Обычно Серебренников ничего не меняет в авторском тексте — если его логика и меняется, то за счет визуального решения, мизансцен, актерской игры. В «Обыкновенной истории» он отступает от этого правила и сам пишет адаптацию романа — меняет Петербург на сегодняшнюю столицу, лексику XIX века — на современную. В остальном — все тот же вечно актуальный сюжет Гончарова,

обыкновенная история о том, как нонконформист Саша Адуев с некоторыми трудностями, но все же становится конформистом, поскольку социальная среда всячески препятствует тому, чтобы подростковая энергия протеста вовремя перешла в настоящее, зрелое критическое мышление.

Самая плодотворная идея Серебренникова-инсценировщика — новая специальность дядюшки Петра Ивановича Адуева, того, что больше всех радеет о Сашином перевоспитании: старший Адуев продает искусственный свет.

Режиссер изображает Москву эдаким городом вечной ночи, освещение которого должно быть очень прибыльным занятием.

В отличие от провинциалов, жители столицы предпочитают оттенки черного. Сцену обрамляют драпировки того же цвета. Мрак оживляет (оживляет ли?) только товар Петра Ивановича: вывески, конструкции из флуоресцентных ламп и три больших, выше человеческого роста, светящихся нуля, которые сулят Адуеву-младшему то ли трехзначные суммы, то ли потерю собственного «я».

Волшебная история | Рэйчел Полонски

Ferdinando Scianna / Magnum Photos

Модная фотосессия на разобранном статуе Сталина, Будапешт, 1990

Кровавым летом 2014 года восьмой роман Владимира Шарова « Возвращение в Египет » вошел в шорт-лист «Большой книги» России. самая престижная литературная награда (и самая прибыльная в мире после Нобелевской премии по литературе). 1 Спустя несколько месяцев он получил Букеровскую премию России.Его герой, советский агроном, потомок Николая Гоголя, берет на себя задачу завершить незаконченный шедевр своего предка Мертвых душ и привести русский народ к спасению.

самая престижная литературная награда (и самая прибыльная в мире после Нобелевской премии по литературе). 1 Спустя несколько месяцев он получил Букеровскую премию России.Его герой, советский агроном, потомок Николая Гоголя, берет на себя задачу завершить незаконченный шедевр своего предка Мертвых душ и привести русский народ к спасению.

В сентябре Шаров дал длинное интервью Российской газете , официальной правительственной газете России. «Ваши главные темы, от книги к книге, — это Бог, История, Родина, искусство», — прокомментировал интервьюер. Оплакивая отсутствие бегства от политики в наши дни, она процитировала отрывок из Возвращение в Египет , описывающий место рождения Гоголя:

Украина, бывшая окраина Польши и России, родилась из их смешения и их ненависти.Бунт нечистых сил, который вы обнаруживаете у Гоголя, исходит из его веры в то, что нет места на земле лучше и свободнее для нечистых сил, чем здесь.

Шаров выразил ужас при любой связи этих слов с ежедневными новостями: «Я бы никогда не хотел быть пророком чего-либо подобного». По его прогнозам, на урегулирование конфликта на Украине уйдут десятилетия: «В истории раны заживают очень медленно».

По его прогнозам, на урегулирование конфликта на Украине уйдут десятилетия: «В истории раны заживают очень медленно».

Художественная литература Шарова — это поиск семян истории. По образованию он историк; его дипломная работа была посвящена «Смутному времени», российскому политическому кризису начала XVII века.Он несет на себе раны советской истории:

Я, как и другие, никогда не мог простить Советской власти многие и самые разные вещи, среди которых были миллионы людей, расстрелянных или погибших в лагерях, в том числе две трети моих собственных семья. 2

В их число вошли его дедушка и бабушка по отцовской линии, Израиль и Фаина Нюренберг, члены социалистического Бунда из Украины. Имя Фаины фигурирует в списке казней, который в июле 1938 года отправил Сталину Николай Ежов, начальник отдела НКВД , тайной полиции.Отец Шарова, Шер Нюренберг, родившийся в Киеве, специализировался на генетике в МГУ. В 1920-х годах он стал научно-популярным писателем, сменив имя в 1937 году на Александр Шаров (обычное русское имя без еврейских следов). В тот год массовых чисток он присоединился к одной из героических научных экспедиций сталинской эпохи — зимнему перелету через Арктику. Владимир, его единственный ребенок, родился в 1952 году. В конце 1950-х годов Александр Шаров начал писать для детей волшебные сказки и научную фантастику.«Мой отец до конца своих дней был ребенком, — вспоминает Шаров. Он рассматривает детскую яркость взглядов своего отца — его наивность, фантазию и остроту восприятия — как необходимые условия для написания подлинных волшебных сказок и неотъемлемую часть трагического взгляда на жизнь. 3

В тот год массовых чисток он присоединился к одной из героических научных экспедиций сталинской эпохи — зимнему перелету через Арктику. Владимир, его единственный ребенок, родился в 1952 году. В конце 1950-х годов Александр Шаров начал писать для детей волшебные сказки и научную фантастику.«Мой отец до конца своих дней был ребенком, — вспоминает Шаров. Он рассматривает детскую яркость взглядов своего отца — его наивность, фантазию и остроту восприятия — как необходимые условия для написания подлинных волшебных сказок и неотъемлемую часть трагического взгляда на жизнь. 3

Жанр, в котором пишет Владимир Шаров, получил название «магический историзм». Историк культуры Александр Эткинд объединяет его с Виктором Пелевиным, Владимиром Сорокиным и Дмитрием Быковым как «модных постсоветских авторов» фантастических произведений, которые сочетают религию и историю «богатым и шокирующим образом».«Русский магический историзм, в отличие от магического реализма, занимается историей, а не социальными проблемами или психологией. Контекст — это «посткатастрофическая» современная Россия, в которой «нет единого мнения по важнейшим вопросам исторической памяти». 4 Все эти писатели теперь публикуются основными издательствами, выигрывают литературные премии, получают освещение в средствах массовой информации и вызывают общественный резонанс. Хотя Шаров незаметно завоевал авторитет критиков в России, он единственный из четырех, кто остался неизвестным английским читателям.

Контекст — это «посткатастрофическая» современная Россия, в которой «нет единого мнения по важнейшим вопросам исторической памяти». 4 Все эти писатели теперь публикуются основными издательствами, выигрывают литературные премии, получают освещение в средствах массовой информации и вызывают общественный резонанс. Хотя Шаров незаметно завоевал авторитет критиков в России, он единственный из четырех, кто остался неизвестным английским читателям.

До и во время года первым из произведений Шарова, переведенных на английский язык, был его третий роман. Он написал его, когда коммунизм разваливался между 1988 и 1991 годами, и называет его последним романом советской эпохи. Он был опубликован два года спустя в уважаемом литературном журнале «Новый мир », для которого писал его отец. Роман вызвал огорчительный скандал. Чучело Шарова было сожжено возле его дома. В редакции Новый мир открылся раскол.Два члена правления, литературные критики Сергей Костырко и Ирина Роднянская, не согласились с решением опубликовать произведение, которое, по их мнению, запятнало страницы журнала. Их статья «Мусор из хижины» (показ грязного белья публично) — это миниатюрное свидетельство лихорадочной культурной незащищенности начала 1990-х годов, когда советская империя села на мель на обломках идеологических экспериментов двадцатого века, и поп-культура Запада захлестнула российские СМИ.

Их статья «Мусор из хижины» (показ грязного белья публично) — это миниатюрное свидетельство лихорадочной культурной незащищенности начала 1990-х годов, когда советская империя села на мель на обломках идеологических экспериментов двадцатого века, и поп-культура Запада захлестнула российские СМИ.

Оплакивая общую духовную неразбериху и утрату эстетического согласия, Роднянская назвала трактовку Шаровым «русской и священной истории» «изнасилованием».«Он намеревался, — заключила она, — выставить своих читателей дураками. Костырко обвинил Шарова в перетаскивании русской высокой культуры, а также «легенд о Христе, секретов сталинского режима и загадок еврейского менталитета» в сферу современного китча, в сферу, как он выразился, Арнольда. Шварценеггер, мягкие порнофильмы, такие как Emanuelle , и Анатолий Кашпировский, психический целитель, который после распада СССР гипнотически смотрел на ошеломленное население с экранов TV , обещая починить бытовую технику и сломанные жизни с помощью экстрасенсорных способностей.

Два десятилетия спустя, До и во время остается дезориентирующим чтением. Роман обращается к реальным историческим событиям и людям (Толстой, мадам де Сталь, святой Иоанн Кронштадтский, Александр Скрябин, Сталин и другие), закручивая их в фантасмагорическую альтернативную хронологию. Истории рождаются в других историях, разворачиваясь в удивительных вариациях. Ясность и прямота прозы Шарова, великолепно исполненная Оливером Ридом, сбивают с толку, почти галлюцинации.Его сочинения временами забавны, временами настолько пронзительно трогательны, настолько полны неутолимой печали, что вызывают двусмысленность. «Как я сюда попал?» это вопрос, который его читатель, вероятно, будет задавать снова и снова.

Алеша, первый рассказчик романа, заблудился на «неровной, неуверенной тропе» в городской пустыре под Москвой, пытаясь найти путь в психиатрическую больницу. Три года назад он поскользнулся на льду и ударился головой. Он неоднократно терял сознание и на несколько недель терялся в бродяжничестве. Опасность для его жизни и ужасающая перспектива полной амнезии привели его в больницу Корсакова, чтобы обратиться за помощью к загадочному доктору Кронфельду. Алеша знает, что собственные мысли «странные». Истории, которые он услышит в больнице, еще более странны. Им рассказывают его сокамерники, которые, как сообщает ему Кронфельд, в основном старые большевики и бывшие партийные боссы. Несмотря на то, что они безумны, страдают несдержанностью и не знают о своем собственном состоянии, они по-прежнему привержены привычке к интеллектуальному исследованию и все жаждут признаться и искать искупления.

Опасность для его жизни и ужасающая перспектива полной амнезии привели его в больницу Корсакова, чтобы обратиться за помощью к загадочному доктору Кронфельду. Алеша знает, что собственные мысли «странные». Истории, которые он услышит в больнице, еще более странны. Им рассказывают его сокамерники, которые, как сообщает ему Кронфельд, в основном старые большевики и бывшие партийные боссы. Несмотря на то, что они безумны, страдают несдержанностью и не знают о своем собственном состоянии, они по-прежнему привержены привычке к интеллектуальному исследованию и все жаждут признаться и искать искупления.

1965 год. Алеша среднего возраста, «бывалый» писатель. Его университетская диссертация была посвящена мадам де Сталь. Хотя когда-то он планировал написать популярную биографию ее жизни для серии под названием « жизней замечательных людей », он зарабатывал на жизнь написанием детских книг о Ленине. Большевики его воображения сладковаты и утешительны, как кондитерские изделия, рожденные из детских чувственных воспоминаний. Мальчиком Алеша жил через дорогу от кондитерской «Большевик», от которой пахло восхитительно.Он дорожит прекрасным изображением тонких пальцев матери, покрытых фиолетовым лаком для ногтей, которые тянутся к коробкам шоколадных конфет, произведенных на другой фабрике под названием «Девушка-большевик». Так что все большевики в его книгах («мои большевики»), как мужчины, так и женщины, заканчиваются «как мама, добрая, нежная мама».

Мальчиком Алеша жил через дорогу от кондитерской «Большевик», от которой пахло восхитительно.Он дорожит прекрасным изображением тонких пальцев матери, покрытых фиолетовым лаком для ногтей, которые тянутся к коробкам шоколадных конфет, произведенных на другой фабрике под названием «Девушка-большевик». Так что все большевики в его книгах («мои большевики»), как мужчины, так и женщины, заканчиваются «как мама, добрая, нежная мама».

В оскорбленном уме Алеши игра памяти и забывания становится навязчивой. Память — это «центр [его] мира», обязанность настолько тяжелая, что он ломается под ее тяжестью. Он решает, что может обойтись без своего, но обязан хранить память о других: «О тех, кого знал только я или, во всяком случае, кого только я был готов помнить.Он берет идею из жизни царя Ивана Грозного. Как он узнал от своего отца, в конце своей жизни Иван составил Книгу памяти опальных, записав жертв своего террора, чтобы можно было молиться об их воскресении. Алеша намеревается написать свою Книгу памяти, которая будет соответствовать «тому древнерусскому жанру, Плачу»:

Плач по людям, которых я знал и любил.

Для людей, которые, к сожалению, умерли раньше времени, ничего не оставив, кроме моей памяти….Ни одна из их жизней не встала на свои места; ни в одном из них не было много любви, радости или, временами, даже смысла; и ни один из этих людей не добился многого, пока они могли…. Они прошли через агонию перед смертью и ушли в печали. Умирая, они чувствовали себя обделенными, опозоренными, обманутыми.

Первые два имени в Книге Памяти — Николай Пастухов, бывший прокурор, попавший в любовный треугольник, с которым Алеша случайно познакомился в поезде, и Вера Рождественская, дальняя родственница, которая теперь уже дряхлеет, но является его последней. связь с родственниками, от которых он был отрезан смертью отца.Муж Рождественской, который когда-то управлял нефтяными месторождениями в Чечне, был арестован в 1937 году и расстрелян. С тех пор ее жизнь была «тяжелой и пугающей». В недостойной путанице своего слабоумия она находит несколько «острых, подробных и, прежде всего, радостных» фрагментов: «Ее первая пара танцевальных туфель, дача…, бойкот немецких магазинов в 1914 году и породистая колли, которую ей подарили ненадолго. перед войной ».

перед войной ».

Пастухов и Рождественская пытались запечатлеть что-то свое в памяти.Тем не менее, хотя его Книга памяти дает Алеше ощущение, что ему «дарован дар воскресения», его попытка вернуть людей словами подчеркивает невозможность создания истинных летописей прошлого. То, что не записано, улетает и умирает; то, что записано, фальсифицируется памятью, и многое из того, что происходит, слишком «ужасно и непростительно», чтобы их вообще можно было вспомнить. Так что же происходит с любовью, задается он вопросом? А что станет с идеями, верованиями, молитвами и стремлением к коллективному спасению, которое течет через российскую историю в потоке жертвенной крови?

«Третий человек, о котором я напишу, — это Толстой», — внезапно объявляет Алеша от обещанного причитания о ничем не примечательных жизнях.На сцену выходят и другие сокамерники: Морозов и Сабуров, ученики Толстого, когда-то жившие в сибирской коммуне, и «многие другие люди», которые подробно обсуждают конкурирующие интерпретации толстовства. Были ли этические принципы великого писателя настолько чистыми, что их нельзя было использовать неправильно? Или его идеология была «актом насилия против обычной человеческой природы», почти идентичным большевизму в его стремлении переделать людей и построить рай на земле? Могло ли толстовство действительно быть источником вдохновения для самых жестоких исследователей сталинского НКВД ?

Были ли этические принципы великого писателя настолько чистыми, что их нельзя было использовать неправильно? Или его идеология была «актом насилия против обычной человеческой природы», почти идентичным большевизму в его стремлении переделать людей и построить рай на земле? Могло ли толстовство действительно быть источником вдохновения для самых жестоких исследователей сталинского НКВД ?

Рассказ Алеши об этих дебатах пересекается с детскими воспоминаниями о соседе, Семене Кочине, пережившем сталинские лагеря, знатоке жизни и мысли Толстого, «который в 1936 году прошел через руки именно такого следователя в московской Лефортовской тюрьме.Кочин, мудрый и эксцентричный затворник (который тоже стремится продлить свою жизнь писательством), становится четвертым героем Книги памяти Алеши. «В целом, — с серьезным парадоксом говорит Кочин, — те, кто наиболее остро чувствует несовершенство этого мира, не склонны придавать большое значение жизням других». Толстой разрывался между своими убеждениями и узами семейной любви. Он был «очень хорошим человеком», — сказал бы Кочин, но его отказ от жены и детей в пользу ряда идей был злом.

Он был «очень хорошим человеком», — сказал бы Кочин, но его отказ от жены и детей в пользу ряда идей был злом.

Шаров гномически сказал в интервью, что вся российская история — это комментарий к Книге Бытия. Вопросы происхождения и личности волнуют его героя Алешу. «Не было… никого, кто мог бы сказать мне, кто я такой или откуда пришел», — сетует он, думая о своей семье. «Жизненно важный детский вопрос», — говорит он о большевиках, — «откуда они пришли и как родились». Замысловатая петля из фантастических кровосмесительных генеалогий проходит через до и во время .Первый из них — в семье Толстых, чей врач, прямо говорит Алеша, подтвердил, что старший сын Толстого Лев на самом деле был моновулярным близнецом писателя, развитие которого задерживалось и который таинственным образом созрел в утробе своей жены Сони.

В поисках объяснения происхождения больницы и имен других пациентов Алеша разыскивает другого заключенного, Николая Ифраимова. Ифраимов, своего рода еврейский мистик и мудрец, рассказывает ему, что с 1922 по 1932 год госпиталь был сверхсекретным Институтом естественных гениев, «созданный Лениным». Его директор, «обаятельный и исключительно умный» профессор Трогау, изучал гениальность и ее близость к психической патологии. Целью института было повысить гениальность страны, приблизив ее к выполнению ее священной миссии: искуплению человечества. Однако в 1932 году в Трогове была произведена чистка, а его институт распущен. (Позже мы узнаем почему.) Десять из нынешних сокамерников, включая Ифраимова, являются последними из его выпускников.

Его директор, «обаятельный и исключительно умный» профессор Трогау, изучал гениальность и ее близость к психической патологии. Целью института было повысить гениальность страны, приблизив ее к выполнению ее священной миссии: искуплению человечества. Однако в 1932 году в Трогове была произведена чистка, а его институт распущен. (Позже мы узнаем почему.) Десять из нынешних сокамерников, включая Ифраимова, являются последними из его выпускников.

Ночные рассказы Ифраимова пересекаются с рассказами Алеши о его собственном психическом состоянии, а также интеллектуальными дискуссиями и оргиастической сексуальной активностью других заключенных.Он начинает еще одну Книгу памяти, чтобы записать их жизни, «чтобы их полюбили». Они выстраиваются в очередь, чтобы опорожнить «целые мешки жизни… бесчисленные мелочи пережитого опыта». В письменной форме Алеша снова находит спасительную цель. Он понимает, что Ифраимов тоже диктует текст для Книги памяти. «Суть» событий «так часто скрывается», — говорит Ифраимов. Он излагает альтернативную фантастическую историю русской революции, выявляя ее закопанные философские семена и ее «конечную цель»: «Возвращение — усилиями человека, а не Бога — всего человечества на небо.Наконец, повествования сходятся в снежном повторении Потопа в Книге Бытия, где больничная палата становится Ковчегом Спасения.

Он излагает альтернативную фантастическую историю русской революции, выявляя ее закопанные философские семена и ее «конечную цель»: «Возвращение — усилиями человека, а не Бога — всего человечества на небо.Наконец, повествования сходятся в снежном повторении Потопа в Книге Бытия, где больничная палата становится Ковчегом Спасения.

В центре повествования Ифраимова мадам де Сталь и влиятельный философ XIX века (и библиотекарь Румянцевского музея в Москве) Николай Федоров. Федоров, который на самом деле умер в 1903 году, развил идею о том, что «общей задачей» человечества является материальное воскресение мертвых. Алеша узнает, что пожилая пара в его палате — «элегантная, прямая старушка в соседней комнате… и влюбленный в нее старик» — де Сталь и Федоров.В финальном эпизоде Федоров становится Ноем. Хотя историческая де Сталь умерла в 1817 году (она побывала в России в 1812 году), де Сталь Ифраимова трижды использовала каббалистическую магию, чтобы родить себя, став провинциальной русской помещицей, «Евгенией Францевной Сталь», любовницей девственника Федорова (в жуткое сказочное эротическое приключение, включающее опиумные ступоры и хрустальный гроб) и мать его трех сыновей-солдат с повреждением мозга (которые также находятся в палате).

Де Сталь признает Федорова «источником грядущей революции, ее истинным корнем.Он высасывает из нее все, что она знала о Французской революции, адаптируя ее для России, которая веками считала себя избранной среди народов. Федоров хочет, чтобы жизнь на земле была совершенной. Он восстает против сложности мира и мечтает упростить его через разрушение. По сути, это восстание против Бога, объясняет Ифраимов, поскольку «мир Бога — это мир вопросов. Только вопросы соизмеримы со сложностью его мира ».

Возрожденный де Сталь обладает поразительным талантом к любви (и к деторождению по небрежности).«След ее идей… тянется вдоль и поперек». Ее роман с благородным грузином порождает сына Сталина («сына Сталя»), который позже становится ее любовником в исторически сложившейся связи. В своем московском особняке она питает революцию: собирает средства, организует и спит с социалистами. Самые ярые революционеры — не ленинцы, а федоровцы, бредящие от русского мессианизма. После 1917 года де Сталь занимает «довольно высокое положение в коммунистической иерархии» и вместе с профессором Трогау основывает Институт естественных гениев. Она формирует культ Сталина, выкидывает ребенка Троцкого и провоцирует чистку старых большевиков, соблазняя их одного за другим, чтобы вызвать ревность Сталина. Если он действительно хочет построить коммунизм, призывает она, пока они ходят среди «жуков и бабочек» в его дачном саду, он должен «убивать и убивать», потому что коммунизм может быть «сформирован только совершенными людьми».

Она формирует культ Сталина, выкидывает ребенка Троцкого и провоцирует чистку старых большевиков, соблазняя их одного за другим, чтобы вызвать ревность Сталина. Если он действительно хочет построить коммунизм, призывает она, пока они ходят среди «жуков и бабочек» в его дачном саду, он должен «убивать и убивать», потому что коммунизм может быть «сформирован только совершенными людьми».

Самые экстатические моменты физической страсти Де Сталь связаны с композитором Скрябиным, «самым блестящим из всех революционеров, которые встречались ей на пути.Они обедают вместе почти каждый день в московском отеле «Метрополь», когда он работает над своей революционной Mysterium , синестетической музыкальной композицией, которая разыграет «Вселенную в руинах» и «спровоцирует глобальную катастрофу». Мы узнаем, что «неофициальная» история 1917 года, основанная на «весьма необычных источниках», из-за которой Трогау подвергся чистке, была расшифровкой ленинского Государства и революции . Знаменитый трактат на самом деле является частью утраченного Скрябина Mysterium , зашифрованного послушным Лениным в 1914 году.В своей Памятной книге Алеша копирует «стенограмму стенографии Ленина из Трогова» — двадцатистраничный поток фантастических исторических сочинений, в которых революция, война и террор вызываются через запах. На берегу Женевского озера Скрябин — Иоанн Креститель Мессии Ленина — проповедует «мировую войну, бойню, смерть старого мира, революцию, социализм, последние дни».

Знаменитый трактат на самом деле является частью утраченного Скрябина Mysterium , зашифрованного послушным Лениным в 1914 году.В своей Памятной книге Алеша копирует «стенограмму стенографии Ленина из Трогова» — двадцатистраничный поток фантастических исторических сочинений, в которых революция, война и террор вызываются через запах. На берегу Женевского озера Скрябин — Иоанн Креститель Мессии Ленина — проповедует «мировую войну, бойню, смерть старого мира, революцию, социализм, последние дни».

Революционная история Шарова исходит от советского писателя Андрея Платонова. В недавнем эссе он называет Платонова «одним из немногих, кто видел и знал революцию изнутри» во всем ее детском энтузиазме, для которого связь между коммунистической революцией и православной эсхатологией была очевидна.Спорно, в сегодняшней России Шаров рассматривает идею Московии как Третьего Рима, заложенную монахом Филофеем в 1510 году и принесенную в двадцатый век Федоровым, как могущественное семя 1917 года. Распространение веры привело к кроткому принятию террора, когда «одна часть народа ведет другую на бойню», как необходимого очищения, цены избавления.

Распространение веры привело к кроткому принятию террора, когда «одна часть народа ведет другую на бойню», как необходимого очищения, цены избавления.

Шаров заслуживает читателей за пределами России. Его романы передают уникальное видение истории во всей ее загадочной странности.Хотя метафорическая плотность его фантазий может сбивать с толку, светлая проза Шарова никогда не теряет очарования и теплоты традиционных волшебных сказок или их чувства скрытой угрозы. Перед лицом огромной индивидуальной и коллективной утраты он превратил художественную литературу в стиль траура и инструмент подлинных исторических открытий.

Забытые федоровцы-большевики Шарова напоминают ставленника Сталина Вячеслава Молотова. Он присоединился к большевикам в 1906 году и умер в 1986 году, незадолго до того, как Шаров начал писать До и За .В преклонном возрасте он проводил дни в московской библиотеке имени Ленина (бывший Румянцевский музей), составляя ненужные меморандумы для ЦК Коммунистической партии. Он по-прежнему утверждал «особую миссию» русского народа. Когда его спросили, зачем нужен террор, он ответил: «У нас нет готовых чистых людей, очищенных от всех грехов». 5

Он по-прежнему утверждал «особую миссию» русского народа. Когда его спросили, зачем нужен террор, он ответил: «У нас нет готовых чистых людей, очищенных от всех грехов». 5

Кому в России хорошо жить Спектакль Гоголь. «Кому хорошо живется в России» по Серебренникову

Новый сезон в Гоголь-центре открыла премьера, сыгранная под эгидой фестиваля «Вишневый лес».Вслед за Некрасовым режиссер Кирилл Серебренников задумался: «Кому хорошо живется в России?» Ответ ему искали вместе с актерами. Для начала они отправились в экспедицию по местам творчества автора и героев поэмы. Первой остановкой была Карабиха — имение Некрасовых.

Некрасов писал, что стихотворение «Кому на Руси жить хорошо» собрано «на слове». Постановку по этому стихотворению Кирилл Серебренников начал собирать из поездки в Гоголь-центр в России.

Юные художники Режиссер Берется, посмотреть, как устроена страна, и полюбить — главное! — Это так.Говорят, в столичном комфорте этого не понимают! Здесь играют не о мужиках. Некрасовский текст вложен в уста героев сегодняшнего человека, которые оставили у путешественников противоречивое впечатление. Собственно, как и автор первоисточника.

Некрасовский текст вложен в уста героев сегодняшнего человека, которые оставили у путешественников противоречивое впечатление. Собственно, как и автор первоисточника.

«Это« качество », этот диапазон -« ты и несчастный, ты и изобильный, ты и бедный, ты и богатый, ты и ужасный, ты и прекрасное »- диапазон чувств, страстей, качества. человека — это очень важное свойство России, и это важно для понимания Некрасова », — убежден режиссер Кирилл Серебренников.

Как и Некрасов, спектакль собран из разных частей, отдельных глав. Принцип коллажа нашел отражение в жанре. Здесь и спектакль, и драма, и рок-опера. Вторая часть спектакля называется «Пьяная ночь». Она без слов. Построен исключительно на хореографии.

«Мы оставили историю« пьяного », мы оставили историю водки, мы оставили историю грешного человека в словаре — мы пришли в какую-то иную реальность этого полета над миром человека, который хочет счастья!» , — поясняет постановщик-хореограф.Антон Адасинский.

Собирательный образ «русской женщины» лег на плечи, приглашенные специально для этой постановки, — Евгения Добровольская. Серебренников экспериментирует с классикой не в первый раз. В экспедицию актриса не поехала.

Серебренников экспериментирует с классикой не в первый раз. В экспедицию актриса не поехала.

«Мне не нужно водить машину по России. Я все достаточно хорошо знаю. Некрасов своего рода поэт, он писал о той России, которую ребята ездили, смотрели, и получился замечательный документальный фильм.Но это все подсознательно и до сих пор в крови », — заявила народная артистка России Евгения Добровольская.

А стихотворение написано после отмены крепостного права, и это спектакль о свободе и рабстве. О выборе, который делает русский мужчина. А про «Русский мир», границы и суть которого пытаются добавить создатели спектакля. А на сакраментальный вопрос — «кто весело, свободно живет в России» — они, как и Николай Некрасов, не отвечают.

Добра в Гоголь-Центре к публике, людям интеллигентным и просто сочувствующим. Посетить это живое театральное пространство может любой, мало знакомый с культурой горожанин. Билет на спектакль нужен только для прохода в зал театра, который всегда полон. В центре, созданном Талантливым Кириллом Серебренниковым, можно в любой день:

В центре, созданном Талантливым Кириллом Серебренниковым, можно в любой день:

Со вкусом посидеть в кафе, с интересом послушать лекции (перед каждым спектаклем рассказывать об эпохе, драматурге, создавать необходимое настроение),

Побродите с любопытством и подберите между установками,

Из любопытства получить доступ к театральной медиатеке (нужен только паспорт).

А еще в центре работает «Гоголь-кинотеатр» с рассказом и спектаклем избранного премьера и «Гоголь +» — где можно «жить», разговаривать с актерами, драматургами и режиссерами.

В общем, публику сюда заманивать не надо, она в Гоголевском центре — особенная, как-то так, в застойные семидесятые, был верен театру на Таганке не только по бесспорному таланту, но и по своей революционности. не случайно.

Спектакль «Кто на Руси живёт хорош» — эпопея по силе замысла, по тексту, по духу и по исполнению.Есть четыре часа с двумя перемычками.

Три части, три действия — «Спора», «Пьяная ночь», «Пирс на весь мир» — такие разные, будто за вечер вместо одного показываешь три спектакля. Нужно только настроиться на восприятие сложного многомерного действия. И понятно, почему Кирилл Серебренников приглашал известные оперные театры. Вторая часть «Пьяной ночи» — чистая опера, сделанная современно, мастерски, увлекательно, сложно. Хочу отметить высочайший уровень вокалисток Гоголь-центра — Риту Крон, Марию Селезневу, Ирину Брагина, Екатерину Стем и других.

Нужно только настроиться на восприятие сложного многомерного действия. И понятно, почему Кирилл Серебренников приглашал известные оперные театры. Вторая часть «Пьяной ночи» — чистая опера, сделанная современно, мастерски, увлекательно, сложно. Хочу отметить высочайший уровень вокалисток Гоголь-центра — Риту Крон, Марию Селезневу, Ирину Брагина, Екатерину Стем и других.

Полнотомная многомерная история завораживает, фондирует, время летит почти незаметно. Правда, в первом антракте несколько человек ушли из театра, но на качестве и количестве публики это не повлияло.

Я не считаю себя поклонниками творчества Кирилла Серебренника, хотя всей душой переживаю за его дальнейшую судьбу — как человека, так и свободного творца. Но в этой пьесе, третий год выходящей на сцену Гоголь-центра, который уже третий год является выдающимся культурным событием, я принял все.Я был в восторге от работы сплоченного дружного профессионального коллектива театра. Пластическое решение (Антон Адасинский), вокал и музыкальное оформление (композиторы Илья Демуцкий и Денис Чоров), выразительные костюмы (Полина Гречко, Кирилл Серебренников). Но главное, конечно, режиссерская идея. Мы все однажды в Школе Некрасова прошли без всякого удовольствия, взгляда, веря, что это стихотворение о временах далеких и чуждых, а не о нас. Но наступили времена, когда все трогали и до сих пор всех коснутся.На вопрос «кто живет в России весело» сегодня есть такие неутешительные ответы, что даже у оптимистов глаза тряслись.

Но главное, конечно, режиссерская идея. Мы все однажды в Школе Некрасова прошли без всякого удовольствия, взгляда, веря, что это стихотворение о временах далеких и чуждых, а не о нас. Но наступили времена, когда все трогали и до сих пор всех коснутся.На вопрос «кто живет в России весело» сегодня есть такие неутешительные ответы, что даже у оптимистов глаза тряслись.

Текст Некрасова, переведенный сегодня Кириллом Серебренниковым, вызывает слезу. Культовый трубопровод, проложенный режиссером-сценой через всю сцену, цепляется за все бедное население (женщины в просторных халатах и мужчины в Майки-алкоголиках). Все силы, средства и годы — это труба. Оставшееся время залейте старые телевизоры и водку фробином. В глубине трубы стенка из щеточной проволоки с колючей проволокой… куда идти? — Пророчески отражает художника. И на пути семеро мужчин, терзаемых вопросами, которые невозможно выразить, решают спросить людей: «Кто живет счастливо, свободно в России?».

Как они проходят по родной земле, как идут — надо видеть, но не забывая читать и перечитывать надписи на многочисленных футболках, и сердцем слушать, и думать . .. думать …

.. думать …

А как отвлекает от вопросов и затягивает слух Народная певица в стиле Зыкиной-Воронец — чудесная Рита Корона.

Многоцветный спектакль похож на Россию, места ужасные, грубые, нетоварные, но красивые, добрые, необъятные …

В рецептуре много сюрпризов. Например, в третьей части пьесы оребреников публики к некрасовским «человечкам», бродящим по залу, присоединяется кучка, гоняющая водку из ведра тех, кто отвечает на вопрос, почему он счастлив. Примитивные ответы типа: «доволен, потому что спектакль очень нравится …» — ни в коем случае не воодушевляют.

Центральная фигура финала — монолог «счастливой» женщины. Матрена (Евгения Добровольская) рассказывает о своей русской женской доле, так что все мужское население порезано. Доменсионал в ответ на унижение — единственное, что веками держит Россия, виляя восстаниями и революциями, и перестройкой, феодализмом, социализмом, капитализмом …

Что тебя ждет, чего ты хочешь, Русь?

Не отвечает . ..

..

Фотография irs polar

Гоголь-центр, спектакль «Кому в России хорошо живется», режиссер Кирилл Серебренников

Народная трагедия и вечная тайна русской души — в эпической пьесе Кирилла Серебренникова.Всем любителям жанра «Политическая сатира» обязательно.

«Кто может жить в России?» Источник: Ира Полярная.

Спектакль по некрасовской поэме «Гоголь-центр» готовился долго, ездил в экспедицию вместе с Ярославским театром. Ф. Волкова, премьера объявлена совместной — на май. В итоге первые показы прошли только в сентябре, и без участия ярославских коллег. Успех, несмотря на развернутую в СМИ кампанию против Серебренникова и его театра, оказался оглушительным.Публика предлагает сложную многогранную диету с овациями стоя. И упрекать режиссера и его команду в антипатриотизме явно не собираются.

На сцене — трезвый и злой взгляд на русскую действительность, такую же вне века. В этом нет ненависти. Есть горький смех и здоровое упорство — «Родина не выбрана». В той, которая ушла, — жить, работать и умереть. Картина «Жизнь в России» четыре часа демонстрируется как один большой эстрадный номер. Кукурузный КВН.

В той, которая ушла, — жить, работать и умереть. Картина «Жизнь в России» четыре часа демонстрируется как один большой эстрадный номер. Кукурузный КВН.

В первой части (она называется «Спора») перед публикой — ток-шоу, импотент из столицы берет микрофон в руки и, циничным взглядом измеряя публику, выясняет, кто мы до сих пор живу хорошо.Публика — семеро мужчин, в сегодняшней версии это хипстер, интеллектуал, алкоголик, вечный борец за правду и другие узнаваемые персонажи. Один со страхом произносит — «Министр», второй — шепотом «осел», третий разворачивает плакат с надписью «Король». Ни один из ответов Некрасовского не стоит специально обновлять — достаточно просто воспроизвести их со сцены, чтобы основной посыл спектакля был: «мы никогда не умели, не умеем и, видимо, жить не сможем». свободно »- выяснилось совершенно ясно.

«Кто может жить в России?» Источник: Ира Полярная / Гоголь-центр

Сценография тоже говорит. Через всю сцену газовая (а может и масляная) труба. Ковер наброшен на самый край, где-то натянута колючая проволока. Вечная застенчивость, тюрьма, на которую уже опозорились.

Ковер наброшен на самый край, где-то натянута колючая проволока. Вечная застенчивость, тюрьма, на которую уже опозорились.

Одна из самых ярких сцен спектакля — «О образцовой голопе, верном Якове». Раб не выдержал издевательств барина и повесился на глазах, чтобы отомстить.Режиссерское получение вознаграждения просто — Silventmen показывает большие планы: Faced Face Camera. На одном написаны унижение и отчаянный протест, на другом — самодовольная грубость и трусость.